Comment envisager scientifiquement la métaphysique, c’est-à-dire ce qui « dépasse » la physique, ce que nous ne pouvons appréhender par l’expérience ? Voici l’interrogation centrale de Kant dans la Critique de la raison pure dans laquelle le philosophe de Königsberg se proposait de refonder absolument l’ensemble du « savoir métaphysique » occidental, coupable selon lui de s’être laissé aller, par le truchement d’une dialectique incontrôlée, à explorer des territoires non bornés, pour en réaliser une géographie fantaisiste. Au premier rang de cette erreur dialectique : les Anciens, forcément.

Voici donc un retour sur les sources de la métaphysique occidentale en quatre épisodes : Héraclite, Parménide, Platon et Aristote.

Aujourd’hui : Parménide.

Parménide et la vérité

Parménide d’Élée (fin VIe – début Ve siècle av. J.-C.), fondateur de l’école éléate, maître de Socrate et donc, par ricochet, de Platon, est celui qui introduit dans la métaphysique les composantes les plus fondamentales de la tradition philosophique occidentale, ce qui fera d’ailleurs dire à Heidegger que le Poème de Parménide en est le texte le plus important [1].

Ce poème pourtant, n’est accessible à nous que par fragments, dont les sentences paraissent parfois plus obscures encore que celles d’Héraclite. Le fait est que la philosophie, encore mal dégrossie (nous sommes avant Socrate) emprunte encore volontiers le langage de la poésie. Progresser à travers l’œuvre très sibylline de Parménide est donc résolument une épreuve. Voici ce que nous avons réussi à en extraire.

Nous avions laissé Héraclite, lors de notre dernier article, réduire le champ de la connaissance possible à la plus pure dynamique du changement lui-même. « Toutes les choses coulent » disait l’Éphésien [2]. Nous avions apprécié combien cette proposition peut être stimulante, mais nous avions sans doute également mesuré, nous l’espérons, ce qu’une telle proposition pouvait avoir de dérangeant pour notre entendement. Pouvons-nous accepter en effet, de ne pouvoir arrêter notre analyse sur des choses solides ? Pouvons-nous accepter de voir toute connaissance réduite à l’état de sable, coulant, insaisissable, entre nos doigts ?

La pente de notre raison est telle, que nous sentons, presque irrésistiblement, comme un besoin, la nécessité de définir les choses et de bâtir des systèmes que nous voulons valables une fois pour toutes. Dans ces conditions, la position d’Héraclite apparaît non seulement stimulante, mais encore difficilement tenable. Pourtant, l’Éphésien peut-il être réfuté ? Le changement que nous constatons quotidiennement, à chaque minute et à chaque seconde, peut-il être nié ? Le problème auquel s’attaque Parménide est LE problème principal de la philosophie naissante : comment peut-on tout à la fois satisfaire à l’exigence de la solidité de la connaissance tout en reconnaissant l’irréfutable existence du mouvement ?

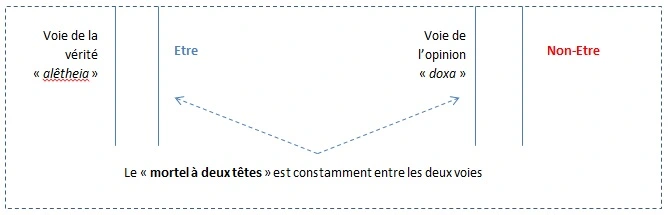

Pour répondre à cette question, Parménide choisit de faire ouvrir son Poème sur une proposition des plus déterminantes. Les premiers vers en effet font apparaître un homme, errant par-delà les chemins, se retrouvant face à un embranchement et ne sachant que faire. La déesse, pour l’aider dans son choix, l’aide à identifier les voies qui s’offrent à lui. D’un côté la voie de l’Être et de la vérité (alêtheia) et de l’autre la voie du Non-Être et de l’opinion (doxa) [3].

La première permet de connaître la nature des choses (donc leur substance) quand la deuxième n’est qu’une illusion. La première appartient à la raison pure, en ce qu’elle s’intéresse aux choses en soi et qu’elle comprend des liens de pure nécessité, tandis que la seconde n’est que le constat empirique d’une apparence de changement. Dit autrement : le changement que nous voyons toujours n’est qu’une illusion au-dessous de laquelle la vérité existe, immuable (d’où le terme de « substance »). Héraclite n’est pas si loin.

Même si la voie de la vérité est évidemment préférable, la voie de l’opinion n’est pas totalement à rejeter, d’abord parce que ce rejet absolu est tout à fait hors de portée des hommes, puisque seul un dieu semble assez sagace pour arpenter toujours le chemin de l’Être. Les hommes, au contraire, ont besoin de l’opinion pour vivre normalement. En effet, L’opinion, parce qu’elle est empirique, nous permet de faire face à l’illusion permanente du changement et de nous y adapter en conséquence. Elle n’est donc pas à rejeter totalement, mais elle n’est pas la vérité.

L’erreur humaine consiste bien plutôt dans la confusion des deux voies : ceux qui se rendent coupables de cette confusion, les « mortels à deux têtes », ceux-là ne savent pas distinguer le vrai du faux [4]. Prendre l’opinion pour la vérité et la vérité pour l’opinion, voilà où se trouve le véritable péché mortel pour Parménide. Ainsi, le véritable projet « philosophique » (entendu comme un moyen d’atteindre la sagesse par la connaissance) de l’Éléate se dévoile : est philosophe celui qui sait distinguer la vérité de l’opinion, et donc celui qui ne se laisse pas illusionner par l’apparence de changement permanent.

Nous parvenons ainsi à la proposition principale de Parménide : « L’Être est et le Non-Être n’est pas » ou plus littéralement : « Jamais ceci ne sera dompté : être des non-étants » [5].

Explications

L’Être (le « quelque chose » ou le « ce qui est », c’est-à-dire l’Étant) est. La proposition semble une évidence, pourtant son audace est immense. En effet, nous avons vu, avec Héraclite, que rien n’est (ou plutôt que tout « est et n’est pas en même temps »), mais que tout « devient, s’altère, se détruit » selon le principe du mouvement [6]. L’ambition de Parménide est au contraire de « fixer » la possibilité d’être, c’est-à-dire d’exister de façon permanente et non comme « emporté par le mouvement ». Pour satisfaire cette ambition, il faut, à l’inverse, affirmer que le Non-Être n’est pas.

Le Non-Être (le rien, le néant, le vide) n’est pas et il est absurde de le croire car :

1) Peut-on admettre que l’Être (le quelque chose) puisse surgir du Non-Être (le rien) ?

2) Peut-on admettre que l’Être devienne un jour du Non-Être (par exemple en mourant) ? Si oui, alors fatalement, l’Être ne sera plus puisqu’il ne pourra se renouveler, étant donné qu’il ne peut pas être engendré.

Puisque ces deux propositions mènent à une impasse, alors nous sommes forcés de constater que l’Être et le Non-Être n’entretiennent aucune espèce de commerce. Plus encore, puisque ce commerce n’existe pas, alors il est absurde de postuler l’existence du Non-Être : puisque le Non-Être n’est que la négativité de l’Être et que celui-ci ne peut pas ne pas être, alors le Non-Être n’existe pas. Il n’y a donc pas de vide, de néant, de « rien » dans le monde. Or, la voie du Non-Être, parce qu’elle est mouvement, fait croire aux hommes que le Non-Être existe vraiment, ce qui est absurde.

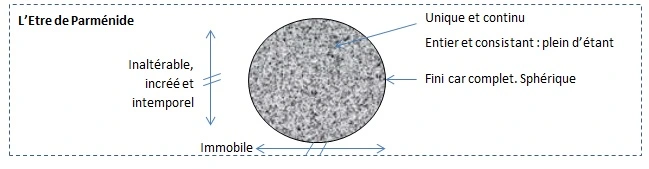

Ceci admis, alors découlent, de façon nécessaire, les propositions suivantes :

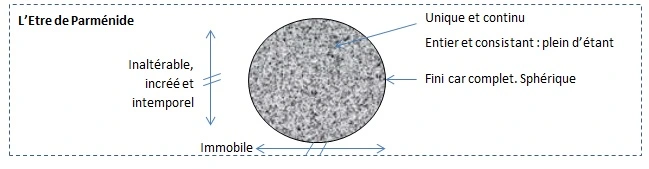

a) L’Être est unique : si le Non-Être n’est pas, alors l’Être est nécessairement unique, car par quoi seraient séparés d’éventuels « Êtres » si ce n’est du Non-Être ? S’il n’y a pas de vide, de néant, de rien dans le monde, alors celui-ci est « plein » d’Être, c’est-à-dire absolument consistant [7]. L’Être est alors tout à fait continu, donc unique. Alors nous pouvons admettre que toutes les choses du monde (y compris nous-mêmes) ne font en réalité qu’un.

b) L’Être est immobile : comment pourrait-il se mouvoir si le Non-Être, c’est-à-dire le vide, n’est pas ? En effet, pour admettre un déplacement, il faut que l’objet se déplaçant en vienne à prendre une place vacante, c’est-à-dire vide, étant donné que deux corps ne peuvent résolument occuper en même temps la même place. Plus encore, l’Être est « sans tremblement » [8], c’est-à-dire sans aucun changement car où irait « ce qui change » si ce n’est dans le Non-Être, qui n’existe pas ? En un sens, on retrouve là une certaine forme de matérialisme selon lequel « Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau » [9].

c) L’Être est éternel : si le Non-Être n’est pas, alors l’Être ne peut-être engendré ni être corrompu (sinon il aurait commerce avec le Non-Être). L’Être est donc incréé et ne devient pas, il se « maintient » seulement [10]. S’il ne devient pas, il est purement et simplement. Or, le devenir implique une progression linéaire dans le temps (passé, présent, futur), quand l’Être admet seulement un présent hégémonique. Ce qui fait dire à Parménide : « jamais l’Être n’était ni ne sera, car il est au présent, tout ensemble, un, continu » [11]. L’Être est un monolithe temporel ramenant le passé et le futur sous la domination du seul présent. Il est.

d) L’Être n’est pas infini : car s’il l’était, il ne serait situé « nulle part » et s’il n’était nulle part, il ne pourrait être. C’est l’argument de Gorgias [12] et il semble que Parménide l’ait anticipé en ce qu’il propose une finitude nécessaire de l’Être (c’est-à-dire que l’Être ne peut pas ne pas être fini) [13]. La résolution de cette aporie est peu satisfaisante car si l’Être est fini, alors il faut lui conférer des limites et donc admettre l’existence d’autre chose au-delà de ces limites (le Non-Être). Pour des raisons esthétiques et géométriques, Parménide donne à cet Être la forme d’une sphère [14].

De telle sorte que :

Que retenir alors de cette bouillie métaphysique ? Résumé de la petite cuisine de Parménide :

1) Parménide introduit et affirme la possibilité de la connaissance de la vérité.

2) Cette vérité n’est accessible qu’en posant un Être unique-immobile-éternel-fini.

3) Le monde étant apparemment traversé par le mouvement, il faut que ce mouvement ne soit qu’une apparence à reléguer dans le champ de l’opinion.

4) Toute vérité est donc cachée sous l’illusion produite par le monde apparent. Il appartient au philosophe de la découvrir.

5) Il y a donc deux mondes : celui de la vérité et celui de l’opinion.

6) Laisser l’ensemble mariner quelques décennies et laisser Platon se débrouiller avec.

* * *

Parménide, en introduisant la notion d’Être, propose ainsi un moyen d’évacuer les graves apories d’Héraclite entravant le chemin de la connaissance. Il n’en demeure pas moins – et le lecteur perspicace l’a sans doute relevé – que cette position, parce qu’elle postule une unité, un immobilisme absolu et une éternité de l’Être, semble tellement contre-intuitive (en ce qu’elle s’oppose radicalement à notre entendement), qu’elle demeure difficile à admettre. Comment en effet le faire, quand tout, autour de nous, tend à produire le sentiment inverse ?

Le monde que nous arpentons avec nos sens ne renvoie ainsi jamais à l’Être dont parle Parménide. Comment dans ce cas-là, porter crédit à une proposition aussi sublime ? Il faudrait résolument l’intervention d’un mage, d’un super-héros, d’un dieu, ou même de tout cela à la fois : il nous faudrait les lumières du « divin Platon ». Elles seront là au prochain article.

Notes :

[1] Heidegger, 1942-1943, Parménide, Gallimard, Paris, 2001.

[2] Héraclite, Fragments, Garnier-Flammarion, Paris, 2004, Fragment 15.

[3] Parménide, Sur la nature ou sur l’étant, Seuil, Paris, 1998, Fragment II.

[4] Ibid., Fragment VI.

[5] Ibid., Fragment VII.

[6] Héraclite, op. cit., Fragment 21.

[7] Parménide, op. cit., Fragment VIII.

[8] Ibid., Fragment VIII.

[9] Les auteurs grecs avant Socrate, Flammarion, Paris, 1964, « Anaxagore », Fragment 17.

[10] Parménide, op. cit., Fragment VIII.

[11] Ibid., Fragment VIII.

[12] La thèse de Gorgias est connue par l’intermédiaire de Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, VII.

[13] Parménide, op. cit., Fragment VIII.

[14] Ibid., Fragment VIII.