Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous étions là à regarder Oblomov qui ne faisait rien. Nous nous demandions si tout cela était vraiment raisonnable et nous ne savions que répondre, mais nous voyions bien qu’il y avait un problème qui mobilisait, au moins, toutes nos modestes lumières passées dans le prisme de la philosophie. Aujourd’hui, nous poursuivons l’investigation en renversant les termes du débat : faut-il faire ? Et puisque la quintessence du « faire » se trouve dans la guerre, en tant que celle-ci réalise une action éminemment disruptive qui bouleverse un état, nous choisissons ici de formuler plus clairement la question en ces termes : faut-il souhaiter « une bonne guerre » ?

Par R. Barbier

La guerre dans Le Rivage des Syrtes

En ces temps de pax americana, de capitalisme dévitalisant, de sommeil et d’engourdissement des énergies, ne voit-on pas cette question arriver, comme l’air de rien, comme s’il s’agissait de se donner une bonne claque sur les joues pour faire à nouveau affluer le sang. L’Occident, qui n’a plus connu de conflit majeur sur son territoire depuis près de 75 ans, somnole dans un doux techno-confort matériel qui ne semble plus suffire à certains. Alors quoi, faut-il à nouveau sonner le clairon ? Faut-il tout remuer, encore, comme un enfant qui, défaisant un puzzle, souhaite « recommencer » ? Ces questions, ce sont aussi celles d’Aldo, narrateur et personnage principal de l’immense ouvrage de Julien Gracq : Le Rivage des Syrtes. Voilà bien un matériau de premier choix pour nos réflexions.

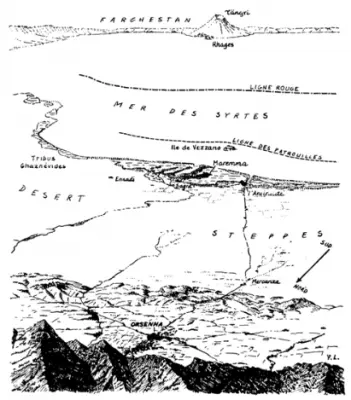

Dans Le Rivage des Syrtes, Aldo est un aristocrate de la république fictive d’Orsenna, tout droit sortie d’une Italie raffinée et décadente. Notre homme est chargé d’aller surveiller un rivage frontalier dans la province des Syrtes. La forteresse dans laquelle il s’installe donne sur la mer des Syrtes, au-delà de laquelle se trouve le Farghestan, l’ennemi intime de la cité-état, mais dont la dernière passe d’armes remonte à plus de trois cent ans. Aldo le comprend vite : la surveillance sera aussi ennuyeuse qu’inutile puisqu’il n’y a là rien d’autre à observer que la routine paisible de la vie de garnison de la forteresse. La première partie du livre expose avec grand style la mélancolie aigre-douce d’Aldo découvrant le théâtre de la vie quasi-monastique qui l’attend.

« Le brouillard grandissait les contours d’une espèce de forteresse ruineuse. Derrière les fosses à demi comblés par le temps, elle apparaissait comme une puissante et lourde masse grise, aux murs lisses percés seulement de quelques archères, et des rares embrasures des canons. La pluie cuirassait les dalles luisantes. Le silence était celui d’une épave abandonnée ; sur les chemins de ronde embourbés, on n’entendait pas même le pas d’une sentinelle ; des touffes d’herbes emperlées crevaient ça et là les parapets de lichens gris. […] Une atmosphère de délaissement presque accablante se glissait dans ces couloirs vides où le salpêtre mettait de longues coulures. Nous demeurions silencieux, comme roulés dans le rêve de chagrin de ce colosse perclus, de cette ruine habitée, sur laquelle le nom, aujourd’hui dérisoire, l’Amirauté, mettait comme l’ironie d’un héritage de songe. » (Une prise de commandement, I)

Le lendemain, la plupart des soldats iront travailler dans les exploitations voisines : à quoi bon rester dans la forteresse, ne peut-on pas gagner un peu d’argent ? Le soir, on joue aux cartes, on fume. Le temps passe comme l’air de rien. Le rivage des Syrtes, c’est un peu l’oblomovka d’Oblomov : il s’y est installée une petite économie immobile et tranquille sous l’œil bienveillant du capitaine Marino, le responsable des lieux.

Et puis, quelque chose survient : le vieil ennemi n’a pas pas bougé, mais voilà que la potentialité d’une guerre se remet à exister dans les pensées. D’abord dans celles d’Aldo – dont les visites secrètes à la chambre des cartes de la forteresse trahissaient déjà, derrière le goût faussement inoffensif de la géographie, l’appétit inconscient de la guerre (La chambre des cartes, II) – , mais aussi dans celles des habitants des villes voisines, puis même jusqu’à Orsenna la décadente. L’idée devient virale et la psychologie des foules se transforme sans qu’on sache trop pourquoi. L’excitation, les superstitions d’autrefois, l’inquiétude aussi : tout y est.

« Le climat est mauvais… Ce qui est curieux, et assez inquiétant, reprit-il en baissant les yeux et en jouant avec la chaîne de sa montre, c’est justement combien il s’est trouvé peu de gens ici, aux premières nouvelles, pour considérer cette affaire froidement. […] Regarde bien autour de toi, puisque tu es pour quelques jours dans la ville. Rien n’a changé, et pourtant on dirait que l’éclairage n’est plus le même. Il y a une lumière jamais vue qui se pose à certains sommets, comme à la pointe des paratonnerres quand l’orage approche : On dirait que la terre tout entière concentre ce qu’il y a de plus volatil dans ses énergies pour que l’éclair puisse jaillir. Les hommes et les choses sont restés les mêmes, et pourtant tout est changé. Regarde bien. » (Les instances secrètes de la ville, XII)

Lors d’une patrouille en mer, Aldo et son équipage inclinent définitivement vers la pente qui s’offre à eux en dépassant la limite-frontière convenue avec le Farghestan. Casus belli manifeste.

« Nous passâmes l’après-midi dans une espèce de demi-folie. La fébrilité anormale de Fabrizio [Le second d’Aldo] était celle d’un Robinson dans son île amarrée, à la tête soudain d’une poignée de Vendredis. […] Pour un peu, il eût hissé le drapeau noir ; ses galopades à travers le navire, les hennissements de sa voix jubilante étaient ceux d’un jeune poulain qui s’ébroue devant le pré. Tout l’équipage, à cette voix, manœuvrait avec une célérité bizarre et presque inquiétante : du pont à la mâture se répondait en cœur la vibration de voix fortes et allègres, et fusaient les encouragements malicieux et des cris de bonne humeur ; il se faisait par tout le navire, chargé d’électricité, un crépitement d’énergie anarchique qui tenait de la mutinerie de pénitencier et de la manœuvre d’abordage, et ce pétillement montait à la tête comme celui d’un vin, faisait voler notre sillage sur les vagues, vibrer le navire jusqu’à la quille d’une jubilation sans contenu. Un chaudron bouillonnait soudain au-dessous de moi, sans qu’on eût besoin de prévenir qu’on venait de soulever le couvercle. » (Une croisière, IX)

Comme possédés par une volonté qui ne donne pas ses raisons, le Rubicon est franchi, dans une atmosphère de fête.

En haut figure Rhages, capitale du Farghestan et en bas, proche des montagnes, Orsenna.

La forteresse de l’Amirauté est située sur le rivage, près de Maremma.

Yves Lacoste, 1987, « Julien Gracq, un écrivain géographe. Le Rivage des Syrtes, un roman géopolitique », Hérodote, n°44

La suite du livre, bien qu’excellente, ne nous intéresse plus à cet instant, puisque Aldo semble avoir déjà répondu à notre problème : oui, il faut souhaiter la guerre, car la paix est insupportable.

La guerre, c’est bien

En cela, Aldo s’inscrit dans le sillage de nombreux philosophes qui posent la guerre ou le conflit comme quelque chose d’inévitable, en tant que celle-ci répond à un besoin naturel de l’homme. Ceux-là, nous pouvons les appeler les « pessimistes » car ils admettent l’existence d’un penchant destructeur et violent chez l’homme, penchant qui peut-être amené à se voir corrigé par la Civilisation, mais qui, indiscutablement, est. Dans la vie inconsciente des hommes dit Freud, siègent deux (ou plus encore) foyers pulsionnels qui irriguent les désirs : les pulsions libidinales (Freud, forcément), et les pulsions de mort ou pulsions agressives (1). Celles-ci et celles-là se déploient librement et s’entrecroisent dans une géographie psychique dynamique, topique et économique. Attendu que ces pulsions ne peuvent être tout à fait neutralisées sans quelque dommage (les fameuses névroses) (2), il semble raisonnable de leur ménager un espace raisonnable vers lequel elles pourraient se purger. Ainsi, une bonne guerre semble être un moyen idoine pour vidanger « vers l’extérieur » (c’est à dire contre le Farghestan) le trop plein de pulsions agressives qui pourraient, le cas échéant, se déployer à l’intérieur de la société (3). La guerre inter-nationale est alors une entreprise de salubrité psychique.

Œdipe : « Ouais, je crois que j’ai vidangé un peu trop mes pulsions. »

Charles Jalabert, Antigone et Œdipe, 1842

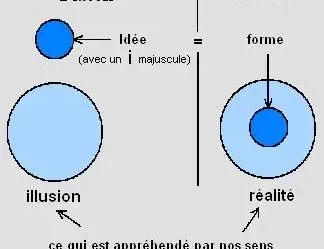

Mais si cette violence est non seulement naturelle et inévitable, elle est encore nécessaire. Héraclite d’Ephèse, le philosophe présocratique, dont nous avons déjà parlé par ailleurs, pose le conflit comme « le père de toute chose » (4), puisque celui-ci n’est que le véhicule par lequel le changement, principe de toute chose, advient. Dit autrement, pour qu’une chose devienne, il faut bien qu’elle soit bousculée, sans quoi elle serait simplement. Renoncer à la guerre, c’est s’accrocher à une chimère selon laquelle le monde pourrait simplement être et jamais devenir : c’est penser un monde absolument immobile, comme le fait Parménide. Sot est ainsi celui qui souhaite « que la discorde disparaisse entre les hommes » (5). Ainsi apparaît le vrai moteur des choses : la perpétuelle tension entre les contraires. Hegel puis Marx, ne diront pas autre chose : l’évolution du monde obéit à un fonctionnement dialectique (6), c’est-à-dire à un libre jeu confrontant sans cesse les idées et les choses, faisant advenir, par quelque médiation, un état toujours nouveau. Ainsi, en cédant aux sirènes du conflit, Aldo ne fait que remettre en route cette dialectique vitale qui préside à l’évolution des sociétés ; une dialectique qui jusque-là avançait au petit pas, grippée par la paix, toute alourdie d’inertie, « comme un vieillard [qui], à mesure qu’il avance en âge, réussit de mieux en mieux à [se] mettre « entre parenthèses » (Les instances secrètes de la ville, XII).

Le monde, Aldo, attend de certains êtres et à de certaines heures que sa jeunesse lui soit rendue ; un bouillonnement trouble se bouscule contre la porte qui n’attend pour s’ouvrir qu’une permission où toute l’âme se baigne : ai-je pu penser une seconde à la sécurité d’une ville vieille et pourrie ? Elle est raide dans son sépulcre et murée dans ses pierres inertes, – et de quoi peut encore se réjouir une pierre inerte, si ce n’est de redevenir le lit d’un torrent ? » (Les instances secrètes de la ville, XII)

Le conflit serait donc la substance de l’évolution des sociétés et c’est pour cela qu’il faudrait le rechercher. Nietzsche va même plus loin : le conflit est à rechercher pour lui-même car c’est lorsqu’il est en conflit que l’homme déploie ce qu’il a de plus précieux : sa volonté de puissance, c’est-à-dire son principe vital. Combattre (intellectuellement, mais aussi – c’est indiscutable lorsque l’on sait la volonté de Nietzsche de remettre le corps à sa juste place – physiquement), c’est ainsi faire corps avec la vie, c’est dire oui au risque, à ce que la vie recèle de tragique et, surtout, « rallumer les passions assoupies par la société » (7), « épicer la vie » (8). En acceptant et en jouissant du conflit, l’homme tend, au moins le temps du combat, vers le surhomme. En refusant le conflit au contraire, l’homme risque de devenir « le dernier homme » (9), celui qui n’aspire, bêtement, qu’au bonheur facile, celui qui ne consiste qu’à vivre à l’état de serf protégé. Le philosophe de l’éternel retour, envisageant la vie à la manière des Anciens, c’est-à-dire cyclique, se fait ainsi volontiers le chantre des périodes d’effervescence, de violence et de changements : « ah ! que vienne une tempête pour secouer tout ceci de pourri et de vermoulu de l’arbre ! » (10). Contre l’hiver chrétiano-socratique, celui de la raison et de la paix, Nietzsche se veut, comme un Dionysos printanier, celui par qui le dégel arrive (11), libérant ainsi tout à la fois la rose et le chardon. Comme lui, Aldo ose briser la glace, avide de voir se déchaîner les forces vitales qui dormaient jusque-là. C’est que « le monde fleurit par ceux qui cèdent à la tentation » (Les instances secrètes de la ville, XII).

Démophilos de Thespies: « Oui, mais met un slip, c’est malaisant. »

Jacques-Louis David, Léonidas aux Thermopyles, 1814

Mais la paix, c’est pas mal non plus

Puisque nous sentons bien, malgré tout, que ni Héraclite ni Nietzsche ne parviennent à détruire absolument notre sentiment faisant de la paix un bien, il nous faut rebrousser chemin et reprendre, aux côtés de Freud, le chemin de l’analyse des mentalités collectives. Ainsi, puisque l’homme semble indiscutablement traversé par des pulsions violentes et que le refoulement systématique de ses pulsions par la création d’un surmoi tyrannique issu de la Civilisation/Culture (c’est-à-dire l’intégration plus ou moins consciente par l’esprit d’un appareil normatif) n’est pas souhaitable, en tant qu’il suscite toujours plus de névroses, alors que faire ? Ne voit-on pas, tout autour de nous et en nous-mêmes, ces névroses se développer à mesure que la civilisation « civilise » ? Pour Freud, il ne peut en être autrement car la tension grandissante entre « l’idéal du moi » et les pulsions est une nécessité de la nature. Dit autrement : les hommes, pour taire le plus possible l’appel des pulsions agressives, ne peuvent que produire un effort inverse, celui menant à la Civilisation/Culture, multipliant ainsi les occasions de névroses. C’est le fameux « Malaise dans la Civilisation » (12). Doit-on alors liquider la Civilisation/Culture et laisser libre cours aux pulsions ? Non, dit Freud : ce Malaise est le « prix à payer » pour vivre hors de la tyrannie des pulsions (13). Ainsi, la paix ennuyeuse et mélancolique, qui règne au début du Rivage des Syrtes n’est-elle pas précisément le reflet de ce Malaise ? N’est-elle pas simplement le marqueur d’une société « civilisée » qui est parvenue à s’extirper hors de la fange de ses instincts primaires ? Ainsi, l’excitation ressentie par Aldo et les siens, à mesure que se rapproche l’éventualité de la guerre, semble avoir les traits d’une névrose collective (14), d’une régression à un stade infantile – ou au mieux adolescent – dans lequel le désir de transgression s’impose comme le caprice puéril d’un vieillard. Vouloir la paix est un effort de maturité collective que les habitants d’Orsenna ne sont plus capables d’engager.

« Cette excitation de salons venait de ce qu’Orsenna avait l’air de se faire peur à elle-même, ne concevant pas d’autre moyen de se désennuyer. L’éventualité d’une expédition ou d’une guerre était agitée d’autant plus complaisamment qu’elle n’entraînait dans presque tous les esprits qu’une représentation abstraite et sans couleur, et même vaguement fantastique : l’image du poing d’Orsenna, longtemps si vigoureusement asséné, crevant les brouillards cotonneux qui n’avaient cessé de s’épaissir à ses frontières, ne trouvait plus d’œil pour la recueillir et la faire vivre ; au contraire, les incidences de l’affaire sur le plan intérieur étaient partout supputées et grossies de la manière la plus passionnée : la possibilité agitée d’une crise extérieure grave, en réalité on la pensait presque exclusivement comme la promesse d’une mutation de personnel : ainsi on voit un centenaire fléchissant, oubliant qu’il a maille à partir avec le rythme même de la planète, concentrer soudain son attention burlesque sur le prospectus d’une nouvelle cure hépatique — ainsi un empire croulant, déjà aux trois quarts envahi, réagit (les états croyant toujours qu’ils meurent debout) à sa foncière impuissance d’être par une pétulante crise ministérielle. » (Les instances secrètes de la ville, XII)

La sagesse, la Civilisation même, commanderaient donc de s’empêcher de céder au désir de guerre. Kant, dans L’Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique (c’est un titre), se joint maintenant à nous pour affirmer avec autorité que la raison ne peut s’associer qu’avec la paix. Pour Kant, l’homme, parce qu’il agit souvent guidé par de mauvaises passions, a besoin d’un maître : l’Etat (15), dont la charge est de neutraliser, par le Droit – qui matérialise la raison -, les conflits entre les hommes. Dans Le Rivage des Syrtes, l’état d’Orsenna remplit effectivement cette tâche, en tant que ceux-là se montrent tout à fait policés. Mais que dire du désir de conflit vers l’extérieur ? Pour Kant, « l’établissement d’une relation extérieure légale entre états », c’est-à-dire une relation inter-nationale régie exclusivement par le Droit, n’est qu’une autre étape que doivent surmonter les hommes pour faire advenir la « société civile parfaite », un Etat-monde entièrement acquis à la raison (16) : après avoir renoncé à la violence à l’échelle individuelle, les hommes devront y renoncer à l’échelle collective. La vision téléologique de Kant, qui suppose une adhésion à une perspective linéaire du progrès dans les sociétés humaines, nous ramène au Rivage des Syrtes : la cité-état d’Orsenna, si hautement civilisée mais réveillée par le clairon oublié, montre, – hélas sûrement – le caractère illusoire d’un tel projet, mais qu’importe : comment ne pas voir dans le retour d’Orsenna à la guerre un échec, une impuissance de la raison à se faire entendre face aux passions ?

Thomas Couture, Les Romains de la décadence, 1847

Et puis, il y a notre dernier argument, sans doute le plus pénétrant, puisqu’il s’agit aussi de littérature : le fondement esthétique. Comment ne pas être saisi par la douceur mélancolique que suggère le décor de fin de siècle qui se montre, sous des artifices différents, des Syrtes jusqu’à Orsenna même ? Aldo lui-même le comprend à demi-mot : il y a des poésies qui ne veulent habiter que dans les époques décadentes. Déjà, comme pour répondre aux frénésies qui s’annoncent, la forteresse de l’Amirauté s’est vue nettoyée, réparée, renforcée. Son charme branlant, patiné, romantique même : tout cela est perdu. La rêverie s’achève là et Marino, l’homme de la paix, l’a bien compris.

En quelques jours, la forteresse fut débroussaillée, et tout à coup, il n’y eut plus qu’elle. Jour après jour, elle jaillissait de ses haillons rejetés dans l’évidence d’une musculature parfaite, dans la simplicité d’un geste immobile, d’un signal, comme un dur hérissement tragique et nu au bord des eaux plates. Ses arêtes aiguës mordaient de partout l’horizon vide. […] La forteresse poussait maintenant au milieu de nous, et c’en était fini du repos ; elle était là, l’image même de la gêne, – installée, régnante, dérangeante, incompréhensible, – la morsure légère et continue d’une pointe fine, élançant jusqu’aux extrêmes terminaisons nerveuses l’inquiétude d’un subtil aiguillon […]

– Le diable emporte cette bâtisse ! marmonnait parfois le capitaine [Marino] excédé.

(Une poussée de fièvre, VI)

Voilà que se précisent donc les termes de notre équation esthético-historique : les langueurs lacustres des époques décadentes ne compensent-elles pas la médiocre intensité vitale dont elles témoignent par un surplus hautement qualitatif : le raffinement inouï des plaisirs de l’esprit. C’est précisément le sens des propos d’Emil Cioran dans Le Précis de décomposition : « L’alexandrinisme est une période de négations savantes, un style de l’inutilité et du refus, une promenade d’érudition et de sarcasme à travers la confusion des valeurs et des croyances ». Si l’histoire procède par cycles s’enchaînant dialectiquement, il nous faut en chercher les meilleurs morceaux au sein même de ses pièces les plus tendres (17). Aimer la décadence pour son odeur de ruine humide, voilà le jugement de l’homme supérieur, de l’esthète.

*

Vient la fin de notre petit papier et nous apercevons que (ou plutôt nous feignons de le faire) notre plan n’est pas académique. Aussi assumons-nous volontiers la paresse de présenter aux lecteur nos réflexions en deux parties seulement, car nous croyons bien que le génie du Rivage des Syrtes réside précisément dans cette tension permanente entre le désir de guerre et le désir de paix. Le tragique du destin d’Aldo se montre ainsi en ceci qu’il se situe tout à fait en équilibre, comprenant que l’instant historique exigera nécessairement le renoncement à l’un des deux désirs. Mais nous, nous pouvons librement apprécier encore et encore cet exercice d’équilibriste, par exemple en lisant et en relisant le Rivage des Syrtes.

Notes :

(1) Freud, Le moi et le Ça, Payot, Paris, 1981, p. 89.

(2) Freud, Introduction à la psychanalyse, Presses Universitaires de France, Paris, 2010, Troisième partie.

(3) Freud, Le Malaise dans la culture, Flammarion, Paris, 2010, Chap. V.

(4) Héraclite, Fragments, Flammarion, Paris, 2002, Frag. 42.

(5) Ibid., Frag. 27.

(6) Les théories sont respectivement explicitées dans Marx, Misère de la philosophie, Payot, Paris, 1996. et Hegel, La raison dans l’histoire, 10/18, Paris, 2003.

(7) Nietzsche, Le Gai Savoir, Flammarion, Paris, 2007, p. 62.

(8) Ibid., p. 73.

(9) Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, LGF, Paris, 1983, p. 26.

(10) Ibid., p. 92.

(11) Ibid., Troisième partie.

(12) Freud, Le Malaise dans la Culture, op. cit., p 160.

(13) Ibid., p. 161.

(14) Ibid., p. 174.

(15) Kant, L’Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, Gallimard, Paris, 1985, 6e proposition.

(16) Ibid., 7e et 9e proposition.

(17) Cioran, Précis de décomposition, Gallimard, Paris, 1949, p. 166.