Le vampire comme allégorie de l’artiste

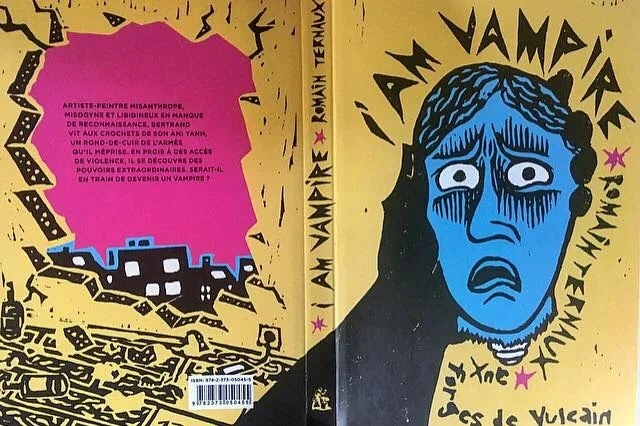

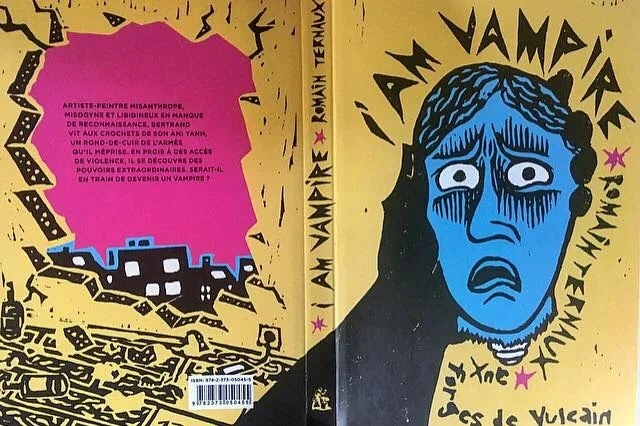

I am vampire de Romain Ternaux, publié en 2019 aux éditions Aux Forges de Vulcain (puisque je suis lié par un pacte faustien avec l’éditeur, n’attendez ici aucune objectivité), est un roman de vampire où le fantastique importe moins que le trash burlesque, et où les codes associés aux vampires, sans être parodiés à proprement parler, sont détournés au service de l’histoire d’un marginal, d’un loser comme les affectionne l’auteur [1].

Mais cet antihéros cherche son bonheur envers et contre tout, y compris au détriment de ceux qui l’entourent.

Le vampire qui voulut être une légende

Résumons donc :

Bertrand est un peintre fauché, seul convaincu de son propre génie. Son unique ami est un militaire planqué dans les bureaux, Yann, qui le supporte bon gré mal gré à grands renforts de bière, de soirées en boîte et de parties illégales de poker.

Cependant Bernard ne maîtrise pas vraiment son tempérament sanguin : entre deux oeuvres et des tentatives ratées de les vendre au galeriste local, il se réveille un peu trop souvent couvert de sang, et la mémoire en vrac.

Alors que le manque d’argent se fait pressant et urgent le besoin de changer d’air, Bertrand se débrouille pour se rendre en Roumanie, au château de M. Barbec…

Extrait d’I am vampire

— Monstru ! Monstru !

— M. Barbec veut que vous vous transformiez en monstres pour être plus efficaces. Cela va sans dire. De quoi, en monstres ? Mais c’est des conneries, ça, on peut pas ! On a peut-être fait semblant un moment, on s’est un peu emportés, mais qui peut croire à ces foutaises ? Pfff, les superstitions d’Europe de l’Est, quelle plaie ! Yann a l’air de se poser moins que questions, il avance vers les demi-macchabées puis leur tourne autour, toujours drapé dans sa ridicule cape de chien-charogne. Il prend un air supersérieux, en plus, il s’y croit ! Il va recommencer sa transe ou quoi ? Une paume s’aplatit sur mon épaule, c’est le gros débris qui se montre insistant : « Vampir ! Vampir ! » Il n’en démord pas, le crétin. J’ai presque envie de rigoler, mais le CRING CRING chargement d’une mitraillette juste à côté de moi me donne un formidable élan pour entrer dans mon rôle. Je m’avance courbé avec les lèvres recourbées, je montre mes dents et mes gencives, doigts crochus devant moi comme un tyrannosaure. Yann, dans son faux déguisement de loup-garou, se met à grogner et faire de grands gestes, les victimes attachées se regardent l’une et l’autre, deux visages ensanglantés à l’air plutôt perplexe. Et moi qui en rajoute en arrivant comme Quasimodo, effet garanti ! Les troubadours sont arrivés, les gars, et ils vont bien vous faire marrer ! C’est pour la double contrainte, vous allez voir, on en connaît l’efficacité : la vraie violence sanglante par les costards roumains, puis les comiques français pour tout alléger, c’est clair que vous allez perdre vos repères ! La douceur d’une bonne blague après le hurlement du nazi, de quoi devenir fou, et on ne va pas vous ménager. [2]

Fiction monstre

La première partie du roman est consacrée aux affres artistiques de Bertrand, dit Bert’, personnage qui pourrait passer pour sympathique à priori : il est le marginal avec un rêve de grandeur, sur le modèle des losers magnifiques dont raffole une partie de la culture américaine (au hasard, The Wrestler d’Aronofsky, mais on peut aussi penser à Marta dans À couteaux tirés), ceux qui sont censés nous rendre tolérables nos propres médiocrités et ranimer les flammèches de notre foi en nous-mêmes.

Mais Romain Ternaux prend un malin plaisir, sur le modèle d’un Bukowski ou d’un Fante, à non seulement amocher mais enlaidir moralement son anti-héros : c’est essentiellement un misanthrope et un misogyne, dévoué certes à son art mais aussi certain que celui-ci le distingue de la foule des humains, le place au-dessus des autres et lui donne donc droit à un traitement spécial. Il a donc la mégalomanie et le narcissisme que l’on associe généralement aux superstars détachées de la réalité… mais sans leur succès financier et/ou critique.

Plus ou moins répugnant, l’artiste raté, du moins selon les critères traditionnels, interroge dans un registre satirique notre rapport à l’art et à la morale. Le thème est d’actualité, entre un Yann Moix et ses dessins antisémites de jeunesse, Roman Polanski et les accusations de violence sexuelle, Gabriel Matzneff et la pédophilie. Mais, bien sûr, nous condamnons plus facilement les ratés que ceux qui possèdent une forme de puissance, ou en donnent l’illusion.

Or si la réalité tend à présenter en monstres des « artistes » reconnus, allant jusqu’à établir une narration médiatique de la grandeur et de la décadence, Romain Ternaux prend le contre-pied de cette logique en décrivant un monstre en salaud ordinaire. La créature de fiction, en effet, ne craint pas le ridicule et les déclarations immorales, quand bien même cela ne faciliterait pas l’identification au lecteur avide de fantasmes.

Je est vampire

Romain Ternaux superpose donc le vampirisme aux complications artistiques et sociales de son anti-héros. Sous sa forme plus séduisante d’aristocrate popularisée par John Polidori et Bram Stoker, le vampire était un parasite qui aspirait la conscience morale en même temps que le sang, et dont la noblesse était prétexte à persécuter le peuple.

Bertrand, lui, voudrait que l’art soit cette noblesse qui justifie et rende acceptable ses pulsions et son comportement. Les facultés fantastiques qu’il se découvre progressivement dans le roman sont ainsi une émanation de son caractère, à moins que ce ne soit l’inverse : Romain Ternaux, parodiant en cela le naturalisme d’un Zola, suggère parfois que le vampirisme serait une sorte de maladie héréditaire, qui saute parfois des générations.

Bêbête humaine

Dans une logique burlesque, les pouvoirs du vampire sont donc confrontés à la médiocrité de la réalité : ils apportent davantage de problèmes qu’ils ne résolvent de situations ou confortent Bertrand dans son besoin, toujours contrarié, de se sentir supérieur. Car ces pouvoirs merveilleux en apparence relèvent avant tout de la maîtrise de soi.

Mais les personnages (de comédie) sont nombreux autour de Bertrand, comme entraînés par sa folle course en avant : policiers incompétents, galeriste cynique et son assistante extrêmement dévouée, petits caïds, vieille dame un peu sourde, riche mécène et mafieux, docteur placide… tous ont leurs priorités et refusent de servir l’intrigue parfaite dont rêverait le personnage principal.

Lui-même est son meilleur ennemi : quel que soit le lieu, l’environnement, l’entourage, il s’isole dans son monologue intérieur fait d’un enchaînement rapide de questions, d’exclamations, lui-même son propre accusateur et l’accusateur du monde entier, toujours prêt aux condamnations mais désireux dans le même temps d’en profiter le plus possible.

Tous les personnages qu’il croise, par conséquent, se font le reflet ou l’écho de ses propres obsessions et incompréhensions : presque tous ceux qui verront une des peintures de Bertrand seront dégoûtés ou horrifiés, notamment, confondant l’artiste avec son art, l’un vampirisant l’autre.

L’art pour lard

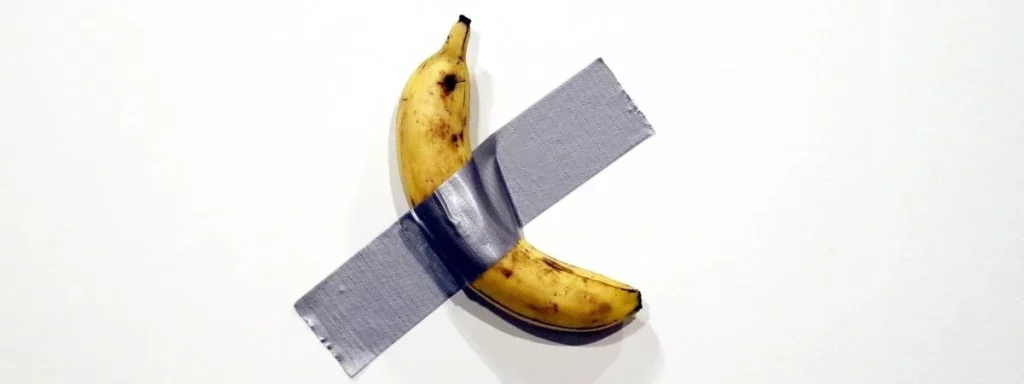

On constate donc que Romain Ternaux fait du vampirisme une allégorie de l’art tout entier. Le name dropping, ou lâcher de noms, lui permet à plusieurs reprises de lister oeuvres et artistes récents qui, sans faire consensus par comparaison avec des oeuvres plus anciennes, obtiennent néanmoins gloire et fortune, entres autres parce que le scandale paraît plus signifiant au public que les oeuvres. Bertrand se fait la voix à la fois punk et étonnamment élitiste du rejet violent du marché de l’art :

L’art moderne et l’art contemporain, autant de charlatans riches à millions, souvent sur argent public, que nous le voulions ou non. Regardez-moi ça, j’ouvre les livres et je vois toutes ces escroqueries sur papier glacé, le bleu de Klein, la pissotière de l’autre, le balai de la Joconde et les boules de Jeff Koons. Maurizio Cattelan passe à peu près, parce qu’au moins il joue cartes sur table : il vend l’espace qu’on lui réserve à des publicitaires, il vole les oeuvres d’autres faiseurs, another fucking ready-made. Duchamp, c’était le début de l’apocalypse. Parlez-moi de Botticelli, parlez-moi de Fra Angelico, de Bosch comme l’autre pétasse ou encore de William Blake ! Mais abattez sur-le-champ tous ces subventionnés, tous ces imposteurs dégénérés, ils nous ont sucé le sang jusqu’à la moelle. Et pendant ce temps-là, je crève de faim, moi qui suis dans la lignée divine. [3]

Ce rejet est source de comique de répétition, Bertrand égrenant les références toujours sur le ton du dégoût, satisfait pour sa part de constater que son art dérange : c’est le fond de son accusation, que l’art capitalisé, étatisé, soit devenu inoffensif. L’art à son meilleur, semble dire le roman, est la plus belle arnaque : on paye pour de la fiction, donc du faux, mais on y trouve du sens. En revanche, l’art faux rend fou.

On remarquera en parallèle les épigraphes au début de chaque chapitre du roman : Romain Ternaux mélange les époques et les nationalités, cite Huysmans (Là-bas), Meyrink (L’Ange à la fenêtre d’Occident), Jim Harrison (Wolf), Chuck Palahniuk (Peste), ensemble d’oeuvres qui, sans les détailler, fournissent quelques indices sur l’intrigue d’I am vampire, et témoignent aussi des frontières mouvantes du genre auquel il correspond : un roman entre comédie, fantastique, fausse auto-biographie, ésotérisme et horreur, mixture explosive appelée parfois Bizarro fiction.

I am Vampire, comme les romans précédents de Romain Ternaux, propose une fiction rebelle aux contraintes de genre et qui refuse l’esprit de sérieux, parce qu’elle ne prend pas ses rêves pour la réalité et ses monstres pour des héros.

Notes :

[1] Voir par exemple son roman Spartacus, ou encore L’histoire du loser devenu gourou, chez le même éditeur.

[2] Romain Ternaux, I am vampire, p.135-136.

[3] Id. p.32-33.