Arthur Machen publie The Rose Garden (La Roseraie) en 1924 dans son recueil Ornaments in Jade (Ornements de jade), dont les textes courts sont considérés comme des poèmes en prose. Ils peuvent cependant être lus comme des nouvelles plus ou moins énigmatiques, où le surnaturel est suggéré plutôt que montré. Machen est une figure majeure de la littérature fantastique anglo-saxonne, considéré par Lovecraft comme un maître dont on connaît surtout en France le roman Le Grand Dieu Pan dans sa traduction par le poète Paul-Jean Toulet. Je propose ici une traduction personnelle de The Rose Garden, qui pourra éventuellement être modifiée, suivie d’un bref commentaire et du texte en anglais. Attention : le texte commence bien in medias res, en pleine action !

La Roseraie

Ensuite elle marcha tout doucement, ouvrit la fenêtre et se mit à guetter. Derrière elle, la chambre restait plongée dans une pénombre mystique ; des chaises et des tables flottaient, formes indécises ; il n’y avait qu’un scintillement des plus ténus et illusoires, tombé des lunes couleur talc sur le délicat rideau indien qu’elle avait tiré par-dessus la porte. Les tentures de soie jaunes qui couvraient le lit n’étaient que des suggestions de couleur, l’oreiller et les draps blancs miroitaient tels un nuage blanc en un ciel lointain, au crépuscule.

Elle se détourna de la pièce obscure puis observa au-dehors avec des yeux tendres et humides, allant du jardin jusqu’au lac. Elle ne parvenait pas à se reposer ni à s’étendre pour dormir ; malgré l’heure tardive, et la nuit à demi écoulée, elle ne pouvait trouver le repos. Un croissant de lune montait lentement, à travers certains nuages vaporeux qui s’étiraient en longs bandeaux d’est en ouest, et une pâle lueur commença de se déverser depuis l’eau sombre, comme si quelque vague planète s’élevait. Elle regardait avec un œil avide de merveilles ; elle aperçut un étrange éclat oriental dans les roseaux de la berge, parmi les lances de leurs silhouettes, dans le liquide d’ébène qu’ils obombraient, dans le beau nielle perle et argent de la lune, comme elle brillait sans entrave ; un symbole brillant dans le calme immuable des cieux.

Des frémissements ténus provenaient de la lisière des roseaux, de temps à autre le cri ensommeillé et rauque des sauvagines, car elles savaient que l’aurore était proche. Au centre du lac se trouvait un piédestal blanc orné de sculptures, sur lequel resplendissait un garçon blanc, qui portait aux lèvres la flûte double.

Au-delà du lac s’ouvrait le parc, qui s’inclinait doucement jusqu’à l’orée du bois, rien d’autre à l’instant qu’une nuée sombre sous le croissant de lune. Toujours au-delà, et plus loin encore, des collines dissimulées, des bandes grises de nuages, et la hauteur escarpée des cieux pâles. Elle observait d’un regard tendre, se baignant, pour ainsi dire, dans le calme profond de la nuit, couvrant son âme du voile de la pénombre et du demi-jour, elle étendait ses mains délicates dans la fraîcheur de l’air aux brumes argentées, et s’ébahissait à la vue de ses mains.

Puis elle s’écarta de la fenêtre, se fit un divan de coussins sur le tapis persan, et s’assit là à demi, à demi s’allongeant, aussi immobile, aussi extatique qu’un poète songeant sous des roses, au loin en Ispahan. Elle avait guetté, après tout, pour s’assurer que le paysage et le regard ne montraient rien qu’un voile chatoyant, une gaze de lueurs et de silhouettes étranges : qu’en cela ne se trouvait ni réalité ni substance. Il lui avait toujours dit qu’il n’y avait qu’une seule existence, qu’une science, qu’une religion, le monde extérieur n’étant qu’une ombre bigarrée qui pouvait soit dissimuler soit révéler la vérité ; à présent, elle y croyait.

Il lui avait montré que le ravissement du corps pouvait être le rituel et l’expression des mystères ineffables, du monde au-delà de la raison, dans lequel on entrait par le moyen des sensations ; à présent, elle y croyait. Elle n’avait jamais vraiment douté de la moindre de ses paroles, depuis l’instant de leur rencontre, un mois auparavant. Elle avait levé les yeux en s’asseyant dans la tonnelle, comme son père descendait l’allée de roses, et lui amenait l’étranger, mince et sombre, à la barbe pointue et aux yeux mélancoliques. Il se murmura quelque chose à lui-même, comme ils se serraient la main ; elle entendit les mots inconnus, intenses, qui résonnaient tels l’écho d’une musique lointaine. Par la suite il lui avait dit ce que signifiaient ces mots :

« Comment pouvez-vous dire que j’étais perdu ? J’errais parmi des roses.

Peut-il s’égarer, celui qui pénètre la roseraie ?

L’Amant dans la demeure de la Bien-aimée n’est pas esseulé.

J’errais parmi des roses. Comment pouvez-vous dire que j’étais perdu ? »

Sa voix, qui murmurait les mots étranges, l’avait persuadée, et maintenant elle connaissait le ravissement dû au savoir parfait. Elle avait cherché dans l’imprévisible nuit d’argent, afin qu’elle pût éprouver l’impression que ces choses n’existaient plus pour elle. Elle ne faisait plus partie du jardin, ou lac, ou du bois, ou encore de la vie qu’elle avait menée jusqu’alors. Il lui vint un autre vers qu’il avait cité :

« Renonce au royaume du Moi et Nous, en l’annihilation établis ta demeure. »

Cela avait d’abord paru un non-sens, ou presque — s’il avait été possible qu’il dît des absurdités ; or à présent elle était ravie et emplie du sens de tout cela. Sa substance était annihilée ; à son commandement elle avait détruit tous ses sentiments, toutes ses émotions, ses goûts et dégoûts, toutes les haines, tous les amours reçus en héritage de son père et de sa mère ; l’ancienne vie avait été irrémédiablement mise au rebut.

Le jour commençait de poindre, et lorsque resplendit l’aube elle s’endormit sur un murmure :

« Comment pouvez-vous dire que j’étais perdue ? »

Commentaire

The Rose Garden est le texte d’ouverture du recueil de poèmes en prose Ornaments in Jade, paru chez l’éditeur américain Alfred A. Knopf (inc.) en 1924, éditeur qui publiait aussi bien des auteurs européens qu’asiatiques. En 1923, notamment, Knopf avait publié Le Prophète du poète libanais Khalil Gibran, qui commençait à trouver son public. Or au début des années 1920, Machen connaissait une période de succès et trouvait des lecteurs aux États-Unis : un auteur gallois qui donnait dans l’orientalisme avait sans doute de quoi séduire Knopf.

The Rose Garden en particulier avait été publié par Thomas Kell pour la première fois en 1908, dans The Neolith, n°4, magazine londonien à l’existence par ailleurs assez brève (de novembre 1907 à août 1908). Machen avait contribué régulièrement au magazine. L’essayiste William Francis Gekle, qui propose une bibliographie de Machen en 1949 dans son livre Arthur Machen, sous-titré Weaver of Fantasy (Millbrook, N. Y. Round Table Press), signale aussi diverses rééditions de The Rose Garden : « Also included in Starrett’s THE GLORIOUS MYSTERY, Chicago, 1924. Knopf’s ORNAMENTS IN JADE, New York, 1924. Published in a limited edition by Nathan Van Patten, Stanford University. Also included in Gawsworth’s STRANGE ASSEMBLY, London, 1932. Included in THE COSY ROOM, Rich & Cowan, London, 1936. »

Les roses d’Ispahan

Certains textes du recueil avaient d’ailleurs été écrits en 1897, alors que l’orientalisme est encore en vogue (le préraphaélite William Holman Hunt peint The Miracle of the Holy Fire en 1899, par exemple, mettant en valeur l’Empire ottoman). La mention d’Ispahan convoque ainsi tout un imaginaire : elle est une cité-jardin, avec ses cours irriguées, ses dômes de mosquées évoquant des arbres et son ornementation de faïence qui contribuent, entre autres, à son architecture symbolique.

Ispahan est aussi, bien sûr, associé au rosier de Damas et en particulier à la rose d’Ispahan, dite aussi Pompon des Princes, issue semble-t-il de croisements entre la fin du XVIIIème et le début du XIXème siècle : elle fait l’objet vers la même époque d’un intérêt tout spécifiquement littéraire, par exemple avec « Les Roses d’Ispahan », publié en 1884 dans le recueil Poèmes tragiques de Leconte de Lisle dont on citera la première strophe :

« Les roses d’Ispahan dans leur gaîne de mousse,

Les jasmins de Mossoul, les fleurs de l’oranger

Ont un parfum moins frais, ont une odeur moins douce,

Ô blanche Leïlah ! que ton souffle léger. »

Le poème doit une part de sa postérité au compositeur Gabriel Fauré qui en fit son opus 39, n°4. Le parallèle du poème de Leconte de Lisle avec le texte de Machen est tentant, si l’on songe que « Leïlah » signifie « nuit » en arabe, ou encore « née la nuit », si l’on songe aussi que le courant littéraire du Parnasse, auquel se rattache Leconte de Lisle, annonce quelque chose du décadentisme de Machen.

Babis de Perse

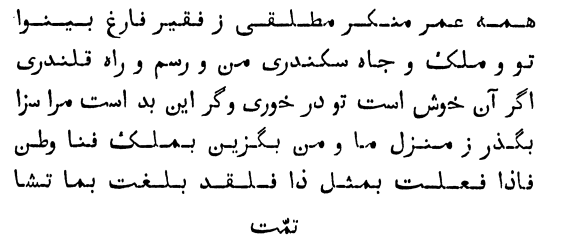

« La Roseraie » met en avant la poésie, et le pouvoir de la parole qui acquiert une portée mystique. Machen tient au moins un des vers cités de sa lecture de l’historien Edward Granville Browne. Machen publie ainsi en 1908 un essai intitulé Ars Artium (« art des arts »), dans la revue londonienne The Academy, où il cite « The kingdom of I and We forsake and your home in annihilation make; » comme un vers traduit par Browne de l’iranien, pouvant possiblement être lu comme représentant la foi des babis.

Le babisme est un courant religieux messianique qui se propagea en Iran et en Ouzbékistan au XIXème siècle. Mené par Sayyid ‘Alī-Muḥammad-i Šīrāzī, qui se fait appeler Al-Bāb (« la porte », sous-entendu « vers la connaissance de la vérité divine »), annonçant le retour de « l’Imam caché », le mouvement est bientôt la cible de persécutions du clergé chiite et du gouvernement perse de Nassereddine Shah. Après la mort du Bāb fusillé en 1850, le babisme se poursuit sous la forme du bahaïsme qui compterait aujourd’hui quelques millions de fidèles, et subit toujours la répression du gouvernement iranien.

Pour revenir à Machen, il est difficile de savoir quelle est la source exacte du vers qu’il cite, et si les autres vers sont dus aux traductions de Browne. On peut consulter par exemple The Babis of Persia: II. Their Litterature and Doctrines, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (1889), dans lequel Browne explique traduire des poèmes attribués à la poétesse Kurratu’l-‘Ayn, ou Qurrat al-ʿAyn (« consolation des yeux » en arabe), dite aussi Táhirih (« la pure » en translittération bahaïe) ou Fāṭemeh. Il s’agit de la première femme disciple du Bāb et d’une figure majeure du féminisme en Iran. C’est dans l’un des poèmes que traduit Browne qu’on trouve le vers : « The country of « I » and « We » forsake; thy home in Annihilation make ». On relèvera que Machen semble avoir remplacé « country » par « kingdom », à moins qu’il ne se soit appuyé sur une autre traduction de Browne.

Machen évite de donner trop de contexte qui pourrait suggérer une interprétation historique, ce qui là aussi n’est pas sans rappeler le Parnasse et sa doctrine de « l’art pour l’art » : son personnage féminin anonyme fait l’expérience d’une transcendance, impliquant une série de métamorphoses permises par un jeu de lumières qui métaphorise les changements du regard et de l’esprit. On pourrait presque y voir une variation positive sur un thème abordée de façon bien plus sinistre et étoffée dans Le Grand Dieu Pan (1890).

Machen bien sûr résume le mieux sa démarche, dans son Ars Artium qui fournit à vrai dire une clef de lecture de son étrange « Roseraie » : « it is the object of Religion to make every man a poet—a supreme artist », soit « c’est l’objet de la Religion de faire de tout homme un poète — un artiste suprême ».

The Rose Garden

And afterwards she went very softly, and opened the window and looked out. Behind her, the room was in a mystical semi-darkness; chairs and tables were hovering, ill-defined shapes; there was but the faintest illusory glitter from the talc moons in the rich Indian curtain which she had drawn across the door. The yellow silk draperies of the bed were but suggestions of colour, and the pillow and the white sheets glimmered as a white cloud in a far sky at twilight.

She turned from the dusky room, and with dewy tender eyes gazed out across the garden towards the lake. She could not rest nor lay herself down to sleep; though it was late, and half the night had passed, she could not rest. A sickle moon was slowly drawing upwards through certain filmy clouds that stretched in a long band from east to west, and a pallid light began to flow from the dark water, as if there also some vague planet were rising. She looked with eyes insatiable for wonder; and she found a strange eastern effect in the bordering of reeds, in their spearlike shapes, in the liquid ebony that they shadowed, in the fine inlay of pearl and silver as the moon shone free; a bright symbol in the steadfast calm of the sky.

There were faint stirring sounds heard from the fringe of reeds, and now and then the drowsy, broken cry of the waterfowl, for they knew that the dawn was not far off. In the centre of the lake was a carved white pedestal, and on it shone a white boy, holding the double flute to his lips.

Beyond the lake the park began, and sloped gently to the verge of the wood, now but a dark cloud beneath the sickle moon. And then beyond, and farther still, undiscovered hills, grey bands of cloud, and the steep pale height of the heaven. She gazed on with her tender eyes, bathing herself, as it were, in the deep rest of the night, veiling her soul with the half-light and the half-shadow, stretching out her delicate hands into the coolness of the misty silvered air, wondering at her hands.

And then she turned from the window, and made herself a divan of cushions on the Persian carpet, and half sat, half lay there, as motionless, as ecstatic as a poet dreaming under roses, far in Ispahan. She had gazed out, after all, to assure herself that sight and the eyes showed nothing but a glimmering veil, a gauze of curious lights and figures: that in it there was no reality nor substance. He had always told her that there was only one existence, one science, one religion, that the external world was but a variegated shadow which might either conceal or reveal the truth; and now she believed.

He had shewn her that bodily rapture might be the ritual and expression of the ineffable mysteries, of the world beyond sense, that must be entered by the way of sense; and now she believed. She had never much doubted any of his words, from the moment of their meeting a month before. She had looked up as she sat in the arbour, and her father was walking down through the avenue of roses, bringing to her the stranger, thin and dark, with a pointed beard and melancholy eyes. He murmured something to himself as they shook hands; she heard the rich, unknown words that sounded as the echo of far music. Afterwards he had told her what those words signified:

« How say ye that I was lost? I wandered among roses.

Can he go astray that enters the rose garden?

The Lover in the house of the Beloved is not forlorn.

I wandered among roses. How say ye that I was lost? »

His voice, murmuring the strange words, had persuaded her, and now she had the rapture of the perfect knowledge. She had looked out into the silvery uncertain night in order that she might experience the sense that for her these things no longer existed. She was not any more a part of the garden, or of the lake, or of the wood, or of the life that she had led hitherto. Another line that he had quoted came to her:

« The kingdom of I and We forsake and your home in annihilation make. »

It had seemed at first almost nonsense—if it had been possible for him to talk nonsense; but now she was filled and thrilled with the meaning of it. Herself was annihilated; at his bidding she had destroyed all her old feelings and emotions, her likes and dislikes, all the inherited loves and hates that her father and mother had given her; the old life had been thrown utterly away.

It grew light, and when the dawn burned she fell asleep, murmuring:

« How say ye that I was lost? »