Kirinyaga de Mike Resnick

Lorsque nous pensons à une cité ou à un État « idéal », nous lui donnons telles ou telles caractéristiques, mais rapidement nous en venons au fait que, décidément, celui-ci ne pourrait résolument exister « pour de vrai », attendu que son fonctionnement se heurterait de plein fouet à mille contraintes pratiques qu’il serait incapable de surmonter. Platon ne dit pas autre chose : la République qu’il propose ne peut pas exister physiquement, tout simplement parce qu’elle est une Idée qui peut seule rester sans peine éternellement identique à elle-même, comme immaculée de toute source de corruption (1). Mais il ne dit pas qu’il ne faut pas essayer de s’en approcher (2). C’est précisément le projet de Koriba le sorcier, personnage principal de l’excellent recueil de nouvelles Kirinyaga, de Mike Resnick.

Par R. Barbier

Parce qu’un habile roman de science fiction nous offre souvent l’occasion immanquable de poser-là quelque réflexions philosophiques, il nous semble bien que celui-ci recèle en son intrigue une matière très abondante susceptible de servir notre petit bavardage qui, en l’espèce, gravitera autour de la question suivante : doit-on chercher à donner corps à une utopie et à la faire perdurer vaille que vaille ?

Au XXII, un groupe de Kényans de l’ethnie des Kikuyus décident de migrer vers un monde terraformé pour y vivre selon la coutume de leurs ancêtres, loin du poison des mœurs européennes qui ont gagné jusqu’au cœur du Kenya « terrien ». Sur Kirinyaga, ils vont vivre une utopie, celle d’un État autarcique, gouverné selon les principes immuables qu’à fixé Ngai, le Dieu des Kikuyus, et dont le personnage principal, Koriba le sorcier (ou mundumugu) en est le principal interprète et le premier gardien.

La plupart des nouvelles placent Koriba devant un problème : si Kirinyaga vit, elle s’expose au changement. Mais si elle change, elle ne sera pas conforme à son Idée. Pour surmonter cette aporie, Koriba va s’en tenir fermement à une ligne de conduite qui deviendra rapidement impossible à tenir : refuser tout changement, partout, tout le temps. Lui qui a étudié dans les universités américaines connaît bien l’Occident et sa propension à infiltrer et à dissoudre toutes les traditions du monde. Aussi est-il catégorique : à Kirinyaga, les Kikuyus feront comme l’indique la tradition de leurs ancêtres, qu’il s’agisse de pratiquer la polygamie, la circoncision, l’excision ou encore de tuer les nouveaux-nés sortis par le siège. Et bien entendu, il leur sera tout à fait défendu d’accéder au « savoir occidental », notamment en apprenant à lire, car au bout il y aura, fatalement, la corruption de Kirinyaga.

« Si tu acceptes leurs remèdes aujourd’hui [ceux des Européens], demain tu accepteras leurs vêtements, leurs machines et leur dieu. Si l’histoire ne nous a appris qu’une chose, c’est celle-là. […] La plupart des races voient leur utopie devant elles, mais les Kikuyus doivent se tourner derrière eux, pour revenir à un temps plus simple où nous vivions en harmonie avec la terre, où nous n’étions pas pollués par les usages d’une société dans laquelle nous n’avons jamais eu notre place. J’ai vécu parmi les Européens, j’ai étudié dans leurs universités, et je vous dis qu’il ne faut pas écouter le chant de sirène de leur technologie. Ce qui convient aux Européens n’a pas convenu aux Kikuyus quand nous vivions au Kenya, et cela ne conviendra pas ici sur Kirinyaga. »

Kirinyaga, « Bwana »

Parce que les interrogations de Koriba s’intègrent tout à fait dans des problématiques platoniciennes, nous voilà autorisés à poser la question suivante : Kirinyaga participe-t-elle, d’une façon ou d’une autre, à la République dont parle Platon ?

Koriba, philosophe-roi et premier gardien de la République

Mais Koriba est, nous l’avons dit, le mundumugu de Kirinyaga. Il n’est pas n’importe quel sorcier kikuyu, attendu que c’est lui qui a fondé, avec quelques autres, l’utopie Kirinyaga. Ainsi, il est l’architecte de l’utopie des Kikuyus, c’est-à-dire que c’est lui qui en a délimité l’Idée. Il est le philosophe, autrement dit celui qui dispose d’un savoir que d’autres n’ont pas – qu’il a acquis auprès des élites occidentales – et c’est pourquoi c’est à lui qu’il revient de modérer le gouvernement de la cité. Koriba le dit lui-même : « Il fallait absolument que le mundumugu fût le plus sage des hommes, car en plus de lire les présages et de jeter des sorts, celui-ci est le dépositaire de la sagesse et de la culture de sa tribu » (3).

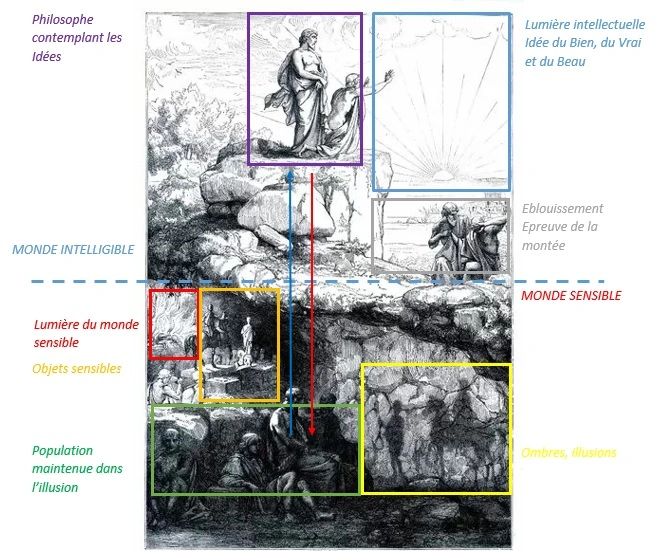

Dans l’allégorie de la caverne de Platon, le philosophe est celui qui parvient à s’échapper du monde illusoire de la grotte pour se confronter, par l’exercice de l’activité philosophique, au monde des Idées. Revenant dans la caverne pour émanciper les siens – ce qui n’exclut pas de leur mentir -, il met ainsi à profit la science qu’il a acquise (4).

Dans cette perspective, nous pouvons dire que la démarche de Koriba est semblable tout en étant inversée : c’est du dehors de Kirinyaga, c’est-à-dire de la caverne où vivent les ignorants, que le sorcier a esquissé en négatif son utopie, c’est-à-dire qu’il lui a semblé identifier là-bas le contraire de l’Idée du Bien, du Bon et du Beau, c’est-à-dire les Idées qui doivent gouverner la meilleure des cités.

Dans la République, Platon dresse le portrait d’une cité-idéale permettant de faire vivre et perdurer l’Idée de la Justice, en tant que celle-ci s’apparente à celle du Bien, du Bon et du Beau. Ce modèle d’une société raisonné dispose de caractéristiques et d’un fonctionnement – qui n’est pas l’objet de ce papier – de nature à lui permettre de rester éternellement fidèle à son Idée, c’est à dire à ce qu’elle est. En effet, dès lors que l’on atteint la perfection politique, tout changement ne peut être vu que comme une corruption. Or, pour éviter cette corruption, Platon introduit rapidement la figure du gardien : celui-ci, éduqué et informé des intérêts profonds de sa cité, devra les préserver à tout prix.

« Il faut donc, pour le dire en deux mots, que les gardiens de l’Etat s’attachent à empêcher qu’on ne corrompe à leur insu leur éducation ; ils doivent en toutes circonstances veiller à ce qu’on innove en rien dans la gymnastique et la musique [qui sont les piliers de l’éducation des citoyens dans la cité dont parle Platon] dans l’ordre établi. L’introduction d’un nouveau genre de musique est une chose dont il faut se garder : ce serait tout compromettre, s’il est vrai […] qu’on ne peut changer les modes de la musique sans bouleverser les lois fondamentales de l’Etat »

Platon, La République, Livre IV.

Dans Kirinyaga, c’est précisément ce à quoi s’attèle Koriba : il surveille son troupeau et le maintient dans les limites strictes de la coutume. Ses efforts les plus importants sont déployés vers la jeunesse qu’il s’évertue à éduquer selon le canon de son utopie. Ainsi, face à une jeune fille espiègle qui cherche à apprendre à lire – et donc à apprendre autrement que de manière traditionnelle, c’est-à-dire par les enseignements oraux de son mundumugu -, le sorcier, se montre implacable :

« – Ecoute-moi bien, Kamari, dis-je d’une voix lente. J’ai pris ma décision pour le bien de Kirinyaga, et je n’y reviendrai pas. En tant que femme kikuyu, tu dois mener une vie qui t’es destinée [ou quitter Kirinyaga] […]

– Je ne veux pas quitter Kirinyaga ! reprit-elle. C’est chez-moi ici. Ce peuple est le mien. Je suis un petite kikuyu, pas une petite Masaï ou une petite Européenne. Je veux porter les enfants de mon mari et cultiver sa shamba ; je veux ramasser son bois, préparer ses repas et tisser ses vêtements. […] Je ferai tout cela sans me plaindre, Koriba, mais laisse-moi seulement apprendre à lire et à écrire !

– Je ne peux pas, dis-je tristement »

Kirinyaga, « Toucher le ciel »

Pour maintenir les siens dans son giron, Koriba fait preuve d’inventivité, et ses artifices sont nombreux. La pluie qu’il a le pouvoir de faire tomber grâce à sa magie (en fait grâce à son ordinateur qu’il est le seul à posséder) ainsi que les nombreux contes et paraboles qu’il raconte à son peuple font de lui, le mundumugu, la personnalité la plus respectée de Kirinyaga. À chaque situation, Koriba sait inventer une histoire pour emporter l’assentiment de tous.

À son élève Ndemi, le plus intelligent des Kikuyus, qui croit percevoir la fausseté de ces histoires de zèbres, de lions et d’éléphants qui parlent et agissent comme des hommes, Koriba lui oppose que ces récits sont vrais en ce qu’ils « partent de la légende pour aboutir à la vérité » (5). Dit autrement, le sorcier défend le droit du sage à produire des mythes, c’est-à-dire des récits factuellement faux, du moment qu’ils participent à préserver l’utopie, qui seule parvient à s’approcher du Bien, donc du Vrai. Platon, n’en pense pas autrement. C’est pourquoi il propose, dans sa République, un mythe phénicien à l’usage de la jeunesse, en arguant qu’il est particulièrement adéquate pour susciter les meilleurs sentiments civiques : « il nous faut un poète austère et peu agréable, mais utile à notre dessein » (6).

L’utopie impossible ou le supplice de Koriba

Si dans chaque nouvelle, Koriba se voit confronté aux difficultés de maintenir son utopie, le lecteur observe également que ces difficultés sont sans cesse plus nombreuses et que le sorcier, en y répondant toujours avec la plus grande intransigeance, ne parvient pas à immobiliser définitivement son modèle. Pire encore : lorsqu’il pense y arriver, il ne parvient qu’à produire une société déréglée, dévitalisée.

En effet, en faisant de Kirinyaga un monde sans adversité (sans prédateurs autre que la hyène, sans peuple rival), le sorcier a construit un monde apparemment immobile, mais encore ennuyeux. Ainsi, lorsque les meilleurs de sa tribu, c’est-à-dire les plus intelligents et les plus forts se suicident, Koriba apprécie amèrement la nécessité d’une certaine dialectique. Le jeune Murumbi, trainant son spleen par-delà la savane, vient ainsi voir son mundumugu :

« Je ferai ainsi comme si, en effet, [ma vie] avait plus de sens que celle d’une chèvre. Je marcherai devant ma femme quand elle portera le bois, en me disant que je suis là pour la protéger des Masaïs et des Wakambas. Je ferai l’enclos de ma boma plus haut que la tête d’un homme et le couvrirai d’épines, en me disant que cela sert à protéger mes bêtes des lions et des léopards, tout en m’efforçant de penser qu’il n’y a jamais eu ni lions ni léopards sur Kirinyaga. Je ne me séparerai jamais de ma lance, et bien que je ne fasse que m’appuyer dessus quand le soleil est haut dans le ciel, je me dirai que sans elle je pourrai être mis en pièce par des ennemis ou des prédateurs. Tout cela, je me le dirai Koriba… mais je saurai que je me mens. »

Kirinyaga, « Le lotus et la lance »

En perdant tout lien dialectique avec l’Autre (c’est-à-dire avec l’extérieur), les Kikuyus risquent en effet de perdre leur propre substance vitale, tout comme l’impala qui, s’il était privé de la hyène, n’aurait plus besoin d’être rapide… et donc ne serait plus un impala.

Mais Koriba a beau bannir de la tribu ceux qui, comme Murumbi, ne se contentent pas d’une vie bovine, l’appel du changement est trop fort et la situation devient glissante :

Je commençais à me sentir comme le petit Hollandais du conte d’Andersen. Dès que je mettais mon doigt dans un trou de la digue pour arrêter le flot des idées européennes, elles entraient par un autre trou.

Puis il se passa quelque chose d’étranger. Des idées qui, elles, n’étaient pas européennes, et que Ndemi ne pouvait pas avoir transmises aux habitants du village, se mirent à apparaître spontanément. […]

Je passai de longues et nombreuses journées seul sur ma colline, à regarder le village en bas et à me demander si une utopie peut évoluer tout en restant une utopie »

Kirinyaga, « De vagues connaissances »

La partie que joue Koriba semble effectivement perdue d’avance, tant celui-ci se pense autorisé à passer outre l’évidence héraclitéenne : tout change, tout passe, comme l’eau du fleuve qui jamais n’est identique à elle-même. L’allégorie du fleuve est d’ailleurs presque reprise telle quelle dans un autre passage :

« – Regarde la rivière tarie, Koriba. Elle pointa un doigt vers le bas de la colline. « Regarde-là bien car c’est Kirinyaga, aride et immuable. »

– Je me tournai vers la rivière. « Le fait d’être immuable est l’une de ses qualités.

– Mais c’est une rivière. Tout ce qui vit change, même les Kikuyus.

– Pas sur Kirinyaga, dis-je, inflexible. »

Kirinyaga, « Chant d’une rivière tarie »

Dans la République, Platon est conscient du problème : tout ce qui n’est pas une Idée, c’est-à-dire tout ce qui s’incarne dans des corps – comme l’utopie des Kikuyus – est fatalement destinée à dégénérer par paliers, car c’est la nature même des choses corporelles que de se corrompre (7). Koriba, qui connait bien son Platon, ne l’a sans doute pas ignoré, mais il a peut-être cru être suffisamment avisé pour contredire jusqu’aux lois de la Nature, c’est-à-dire qu’il s’est pris pour Dieu.

Lorsqu’un médecin européen pose par erreur le pied sur Kirinyaga, les Kikuyus n’ont que trop d’occasions d’apprécier combien sa médecine pourrait apporter un progrès à la tribu (8). En quelques heures à peine, quelques antiseptiques et autres antiobiotiques finissent de ringardiser les façons du sorcier qui dit lire l’avenir en lançant au sol des os de poulet. Le voilà moqué par tous les enfants du village. La disgrâce foudroyante de Koriba le montre bien : de manière souterraine, l’eau infiltrait de toutes parts le vaisseau de Kirinyaga. Amer, le sorcier préfère quitter l’utopie pour regagner le Kénya terrien qu’il hait pourtant davantage, comprenant « qu’il est dans la nature des sociétés de se développer et d’évoluer » (9).

Koriba, héros tragique d’une utopie

Même si l’intrigue va contre lui, le tour de force entrepris par Koriba ne peut qu’apparaître aux yeux du lecteur comme remarquable. D’abord parce qu’il nous semble que la volonté de faire exister en acte une idée peut certes être vaine, elle n’en demeure pas moins une inclinaison « naturelle », sinon inévitable pour les êtres humains, et que son échec constitue le principal ressort tragique de Kirinyaga. Mais est-ce vraiment un échec ? Koriba n’a-t-il pas réussi à matérialiser à un certain moment, l’Idée de Kirinyaga ?

La réflexion qui suit revient plusieurs fois dans les dernières nouvelles, mais c’est dans ce passage qu’elle est sans doute explicitée le plus clairement :

« Ce dont je ne me rendais pas compte, c’est qu’une société ne peut être une utopie que l’espace d’un instant; une fois qu’elle a atteint un état de perfection, elle ne peut plus changer et rester une utopie. Or, il est dans la nature des sociétés de se développer et d’évoluer. J’ignore quand Kirinyaga est devenue une utopie ; l’instant est passé sans que je m’en aperçoive. »

Kirinyaga, « À l’est d’Eden »

Puisqu’il est entendu que l’utopie de Kirinyaga, si elle existe, ne peut durer, nous pouvons toutefois admettre quelle exista, c’est-à-dire qu’elle fut identique à son Idée, l’espace d’un instant infinitésimal seulement et que le bonheur de Koriba aurait été de savoir reconnaître et saisir ce sommet fugace.

À un moment donné, les Kikuyus de Kirinyaga, ont été des « Kikuyus parfaits », supportant sur leurs épaules, dans l’intensité d’un événement tout entier photographique, la totalité de l’Idée de l’utopie de Koriba. Aussi la tragédie du sorcier réside précisément dans le fait d’avoir manqué son rendez-vous avec l’Idée, de l’avoir sentie glisser dans son dos.

Mais que la tragédie soit, existe, cela disqualifie-t-il l’œuvre, c’est-à-dire le fait que l’utopie de Kirinyaga ait existé, même de manière inaperçue ?

*

Pour achever cet article, nous ne pouvons que conseiller la lecture de Kirinyaga (et de la République), livre dans lequel nous avons cru trouver un intérêt philosophique notable, qui n’est pas de montrer que toute utopie finit par s’abîmer – d’autres l’ont dit avant Resnick (par exemple Orwell dans sa Ferme des animaux) -, mais de rendre saillante la tension existante entre l’Idée de l’utopie et sa réalisation matérielle et ainsi de dévoiler du même geste quelques-uns des principaux problèmes causés par la position platonicienne.

Notes :

(1) Platon, La République, Livres V et IX.

(2) Ibid., Livre IX.

(3) Mike Resnick, Kirinyaga, « De vagues connaissances ».

(4) Platon, op. cit., Livre VII.

(5) Mike Resnick, op. cit., « De vagues connaissances ».

(6) Platon, op. cit., Livre III.

(7) Ibid. Livre VIII.

(8) Mike Resnick, op. cit., « Quand meurent les vieux dieux ».

(9) Ibid., « À l’est d’Eden ».