Que peut dire la littérature ? A priori, en tant que régime de discours fondé sur la fiction, elle semble pouvoir signifier ce qu’elle veut. Le loisir de l’écrivain le mène tantôt ici, tantôt là, à condition bien sur qu’il respecte le supposé tacite, le contrat implicite qu’il a paraphé avec son lecteur, c’est-à-dire celui de bien dire les choses. Mais quelles choses ? Car l’auteur dit forcément des choses. Parfois il se veut réaliste, parfois il emprunte au registre de la fantaisie et il nous semble alors que ces choses-là sont purement imaginaires, c’est-à-dire qu’elles n’entretiennent aucun commerce avec la réalité. Pourtant, le lien qui relie le texte à la réalité ne peut être jamais totalement rompu et toujours subsiste une participation de celui-là à celle-ci. L’auteur de talent étant alors celui qui dit des choses vraies – c’est-à-dire conforme à une certaine réalité – quand bien même il s’exprime sous le régime de la fiction. La question qui nous intéresse aujourd’hui réside précisément dans cette tension. Nous pourrions alors la formuler de la façon suivante : Dans quelle mesure un texte littéraire peut-il participer fidèlement à une réalité ? La question n’est pas tant de savoir si la littérature dispose ainsi de qualités à faire valoir, mais de savoir si parmi celles-ci se trouve la faculté de pouvoir dire des vérités, c’est-à-dire d’exprimer la réalité profonde des choses, par-delà leur apparence.

Par R. Barbier

Littérature et vérité

Pour parvenir à avancer dans notre exposé, il nous faudra peut-être (sans doute en fait) bousculer un peu dame littérature, par exemple en la soumettant à l’examen quasi-géométrique de la philosophie. Peut-être nous faut-il craindre qu’elle ne s’abîme un peu… ou bien qu’elle n’abîme la philosophie.

Jean-Léon Gérôme, La Vérité sortant du puits, 1896.

La littérature n’est qu’un art d’imiter les choses vraies pour suggérer le faux

Puisque la littérature dispose de la faculté de nous émouvoir – et c’est d’ailleurs ce que nous recherchons lorsque nous lisons – alors force est de constater que celle-ci dispose d’un pouvoir sur nous qui se déploie dans le registre de l’agrément. Nous aimons lire et nous aimons nous émouvoir de ce que nous lisons. Le fait n’a pas échappé à Platon qui, dans La République, apprécie correctement la dangerosité de la poésie, lorsqu’elle suscite des émotions contraires à l’intérêt public. Archiloque, dans un poème célèbre, dit ainsi :

Quelque Saïen [peuple de Thrace] se pavane avec mon bouclier que, bien malgré moi, j’ai laissé derrière les buissons : arme irréprochable ! Ce n’est pas sa faute; j’ai par là échappé à la mort. Adieu mon bouclier! J’en trouverai un autre qui te vaudra. (Fragment 6)

Ainsi, tel poète se flatte d’avoir été couard dans la bataille et d’aucuns trouvent cela charmant : jeter son bouclier dans la bataille peut être cool. Platon lui, ne goûte que très peu à de tels raffinements. Ce qu’il faudrait, ce serait surtout fouetter Archiloque et brûler sa poésie (1). Éventuellement, nous pourrions imaginer d’autres poésies qui exciteraient les citoyens à se comporter de manière plus utile à la cité. La poésie justifierait alors son existence seulement comme huile, c’est-à-dire comme auxiliaire du fonctionnement adéquate des affaires des hommes (2). De toutes les façons, Nous venons ici d’établir de manière certaine que la littérature dispose d’un pouvoir de suggestion.

c’est à dire qui contenait un « enseignement » plus ou moins utile pour la cité.

Le support de la fiction servant en fait de cheval de Troie à un dispositif argumentatif

de philosophie politique dirigé vers « le bien commun ».

Mais là n’est pas la seule raison pour laquelle Platon s’en prend à la poésie. La principale attaque vient de la philosophie, en tant que celle-ci apparaît comme le dévoilement, par-delà l’expérience sensible, des vérités intelligibles. Dans quelque dialogue socratique que Platon nous propose, il s’agit toujours de mettre en scène Socrate et ses contradicteurs (Gorgias, Théétète, Protagoras, Ménon, etc.) face à un sujet qu’ils essaient, par un jeu dialectique, de mieux apprécier. Tel dialogue essaie de savoir ce qu’est l’amour, tel autre ce qu’est la justice, tel autre ce qu’est la science, etc. Le but étant d’accéder, si possible, à l’essence de la chose étudiée, c’est-à-dire à son Idée abstraite, correctement définie.

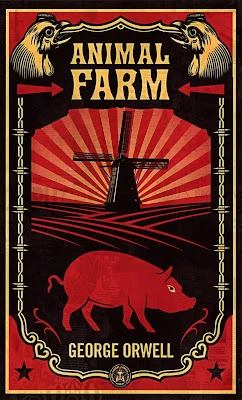

Pour le dire autrement, derrière chaque chose, y compris chaque objet physique, il y a l’Idée de cette chose, son essence, sa forme qui seule peut être dite « réelle ». Par exemple, derrière chaque lit que nous appréhendons par nos sens, il y a l’Idée du lit, sa définition adéquate, ses « caractéristiques sur plan » qui nous permettent de reconnaître chaque lit particulier quand nous en voyons un. Or, que ferait un artiste qui peindrait un lit, sinon imiter tel lit particulier, lui-même dérivé de l’Idée du lit. En d’autres termes, nous pouvons dire que le peintre est éloigné de la vérité de deux degrés, qu’il produit comme une illusion d’une illusion. Puisse le schéma ci-dessous vous aider à appréhender cette théorie.

Or, ne pouvons-nous pas dire que l’ouvrage du peintre se situe dans le même domaine que celui de l’écrivain, à savoir l’art ? Ne peut-on pas dire que l’écrivain, pour essayer de rendre compte d’une certaine réalité, a en fait les yeux rivés sur un modèle issu du monde sensible ? Que font Balzac dans la Comédie humaine ou Zola dans les Rougon-Macquart ? Ils essaient de dire des choses vraies en mettant autant que faire se peut à distance le caractère fictif de leurs intrigues. Mais, malgré toutes leurs précautions, toujours nous nous heurtons au fait : cela reste une fiction, non un exposé scientifique. Ce serait sans doute aussi l’avis de Platon.

« Tenons pour assuré que tous les poètes, à commencer par Homère, soit que leurs fictions aient pour objet la vertu ou toute autre chose, ne sont que des imitateurs d’images et qu’ils n’atteignent pas la vérité, et c’est ainsi qu’un peintre, comme nous le disions tout à l’heure, fera, sans rien entendre lui-même à la cordonnerie, un cordonnier qui paraîtra véritable à ceux qui n’y entendent pas plus que lui » (La République, Livre X)

Mais, si l’écrivain, pas plus que le peintre, ne peut rendre compte de la vérité dans son œuvre, alors celle-ci est d’autant plus pernicieuse, puisque nous avons déterminé plus haut qu’elle disposait d’un pouvoir de suggestion.

« Le poète imitateur implante dans l’âme de chaque individu un mauvais gouvernement, en flattant la partie déraisonnable, qui ne sait pas distinguer ce qui est plus grand de ce qui est plus petit et qui tient les mêmes choses tantôt pour grandes, tantôt pour petites ; qu’il crée des fantômes et qu’il est toujours à une distance infinie de la vérité » (La République, Livre X).

Donc, non contente de ne pouvoir saisir la vérité, la littérature aurait également pour effet de propager les illusions (et donc les mensonges) qu’elle produit par le truchement de son pouvoir. N’en jetez plus !

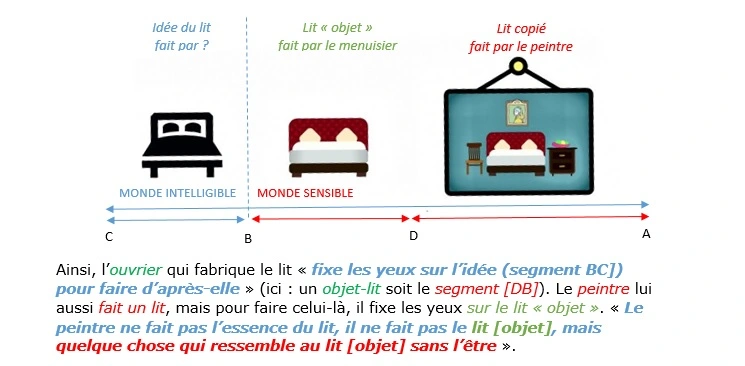

attendu qu’il est l’imitation du livre du même nom d’Emile Zola, qui est lui-même l’imitation de la situation socio-économique constatée

par l’auteur à la fin du XIXe siècle, qui est elle-même l’imitation d’une « vérité » intelligible comme « le matérialisme dialectique ».

Or, l’éloignement de la « source » de vérité du film n’est pas corrélé à son pouvoir de suggestion, assez élevé si on considère le film comme réussi.

Image tirée du film Germinal de Claude Berri, 1993.

Si nous voulons ici défendre les prétentions de la littérature à dire des choses vraies, il nous faudra donc rien de moins qu’oser contredire le divin Platon. On essaie pour voir ?

La littérature comme mode d’accès immédiat à la vérité

Puisque nous sommes sur un blog de littérature, il nous faut bien essayer de sauver, vaille que vaille, l’honneur de la littérature. Nous ferons mieux que cela : nous établirons ci-dessous que la littérature dispose en fait d’une capacité à saisir la vérité qu’elle ne partage qu’avec les autres arts et donc qu’elle est un mode d’accès privilégié pour qui veut s’approcher de la nature des choses.

S’il est tout d’abord évident que la littérature ne s’exprime pas sur le même mode que la philosophie, en ce que la première se déploie rarement dans un registre ouvertement assertorique, alors nous ne pouvons qu’imaginer qu’elle ne rejoigne la vérité d’une chose que par un autre canal. Il ne s’agit pas en effet, en littérature, de procéder de manière argumentative, en faisant valoir la belle concaténation de nos concepts. Non, c’est bien une autre affaire. Par où passe donc la littérature et parvient-elle où nous voulons qu’elle parvienne, c’est-à-dire à la vérité ?

Selon les dires de Kant, lorsque nous sommes placés devant une œuvre d’art (telle qu’une œuvre littéraire) et que nous trouvons ça « beau », ce n’est pas en vertu de concepts vrais que nous aurions reconnus comme tels, mais en vertu d’un « je-ne-sais-quoi » que nous ne pouvons appréhender correctement par notre entendement, précisément parce que celui-ci ne sait rien saisir autrement que par l’intermédiaire des concepts (3). D’où la formule : « est beau ce qui est reconnu sans concept comme objet d’une satisfaction nécessaire » (4). Le jugement de goût nous paraît donc indicible car l’idéal du Beau ne passe pas par le discours mais par la présentation. Mais qu’est-ce qui motive alors un jugement esthétique ? Pour Kant, la raison est à trouver dans le fait que nous croyons voir dans quelque chose de beau une finalité de la nature : « Ah, comme tout ça est bien fait ».

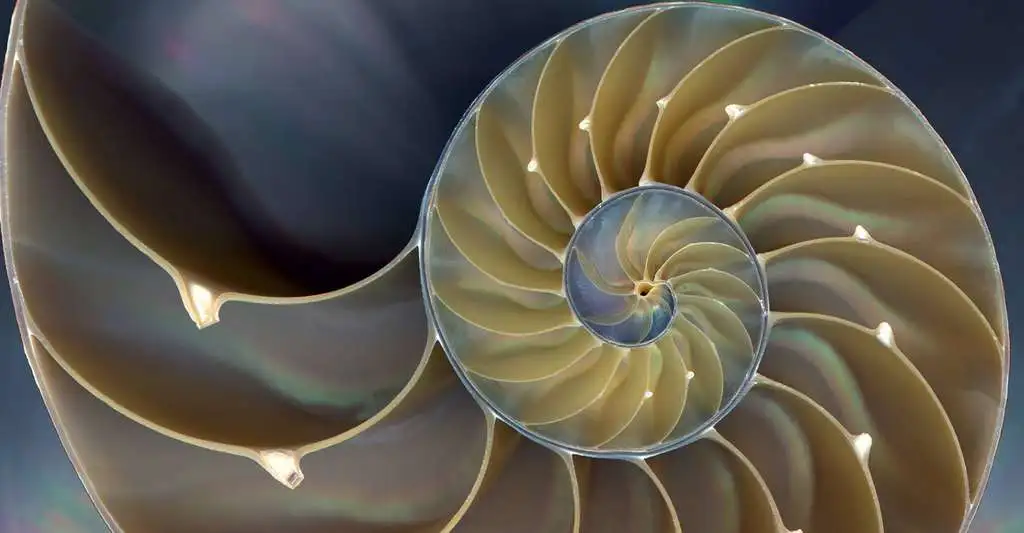

Photographie de la coquille d’un nautile.

Or que fait l’artiste ? Il essaie d’imiter, de suggérer lui-aussi cette impression de « finalité sans fin » de la nature. « en présence d’art, il faut prendre conscience qu’il s’agit d’art, non pas de nature ; mais cependant il est indispensable que la finalité, dans la forme de ce produit, semble aussi libre de toute contrainte par des règles arbitraires que s’il s’agissait d’un produit de la simple nature » (5). Dit autrement, il faut que l’effet soit le même que celui produit par la nature sans que l’artiste ne laisse à voir les concepts qui lui ont permis de réaliser son œuvre, auquel cas il ne produirait qu’une œuvre « géométrique », c’est-à-dire réductible à ses seuls concepts.

« un produit de l’art apparaît comme nature dès lors que l’on y trouve toute la ponctualité requise dans l’accord avec les règles d’après lesquelles seulement le produit peut devenir ce qu’il doit être – mais cela sans qu’on y sente l’effort, sans que s’y laisse apercevoir la forme scolaire, c’est-à-dire sans que s’y laisse indiquer une trace manifestant que la règle était présente sous les yeux de l’artiste et qu’elle a imposé des chaînes aux facultés de son esprit » (Critique de la faculté de juger, Analytique de la faculté de juger esthétique).

Mais dans ce cas, l’artiste, l’écrivain donc, ne serait alors non seulement qu’un imitateur, mais encore qu’un contrefacteur dont le seul talent est de ne laisser en aucune façon voir « l’échafaudage » conceptuel qui a présidé à sa création. Tel n’est pourtant pas le cas du génie créateur qui, s’il ne peut se passer de concepts (il reste un homme), sait « déborder » en dehors de ceux-là pour mieux communiquer ce qu’il y a d’indicible dans la nature des choses. Pour le dire autrement, si je veux savoir ce qu’est l’angoisse de la culpabilité, je peux lire des traités de psychologie, dont la qualité argumentative est plus ou moins solide. Mais il m’est avis que je ferais encore mieux de lire Crime et châtiment puisque lorsque je lirais les tourments du jeune Raskolnikov, alors je saurais vraiment, c’est-à-dire intimement, ce que c’est. Et ce « ce que c’est » serait dans ce cas saisi par une sorte de « substrat suprasensible de l’humanité » (6).

Et lorsque nous voyons le tableau, nous savons immédiatement ce qu’est un cauchemar,

comme si l’auteur avait établi un accès privilégié, sans la médiation apparente des concepts, avec l’Idée du cauchemar.

Peinture de Johann Heinrich Füssli, Le Cauchemar, 1790-1791

Ainsi, une œuvre d’art, en tant qu’elle est sortie de l’atelier du génie, permet d’accéder à la chose-en-soi, c’est à dire à la vérité d’une chose. Schopenhauer, à la suite de Kant, poursuit dans cette direction, jusqu’à inverser la théorie de Platon, que nous avons énoncée précédemment.

Donc, si l’art nous permet légitimement d’aller au-delà de notre entendement dans l’appréhension d’une chose, en se passant des concepts, alors il est la voie (plus) directe vers l’Idée de cette chose, c’est à dire la chose-en-soi : l’art permettant ainsi de rendre de compte d’une réalité située en amont l’entendement, c’est à dire avant que nous en construisions une représentation (7). Or, contrairement à Platon pour qui l’accès à l’Idée se fait par l’usage dialectique de la raison, pour Schopenhauer elle se fait par l’intuition et notamment celle qui préside au jugement esthétique. Plus encore, parce que le jugement esthétique doit être absolument pur, c’est-à-dire absolument étranger aux principes de la raison, nous devons, si nous voulons saisir l’Idée de la chose, obliger la raison à se taire, sans quoi elle agirait comme un filtre déformant (8).

Lorsque nous lisons Les Liaisons dangereuses, nous voyons les agissements du vicomte de Valmont et de la marquise de Merteuil. Au bout d’un certain moment, nous ne pouvons nous empêcher de dire : « Ça y est ! Je sais ce qu’est le vice : c’est ça ». Pourtant, nous sommes toujours incapables de formuler une définition indiscutable de ce qu’est le vice. Alors nous nous contentons de dire que c’est ça, et cela suffit pour que nous puissions dire que nous connaissons vraiment cette chose. La littérature nous a ainsi donné accès à cette vérité-là.

*

Ainsi, il nous apparaît que le pouvoir de la littérature est tout à fait de nature à nous désigner des choses vraies, mais encore qu’elle semble précisément supérieure à la philosophie pour le faire. Misère.

Notes

(1) Platon, La République, Livre III.

(2) Ibid., Livre III. Dans ce même livre, Platon élabore ce qu’il estime être une « bonne fable » en présentant une histoire issue d’une légende phrygienne, censée attester de la nécessité de la cité de diviser le travail entre ses citoyens.

(3) Kant, Critique de la raison pure, Analytique transcendantale.

(4) Kant, Critique de la faculté de juger, Analytique de la faculté de juger esthétique.

(5) Ibid., Analytique de la faculté de juger esthétique.

(6) Ibid., Dialectique de la faculté de juger esthétique.

(7) Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, T1, Livre III.

(8) Ibid., T1, Livre III.