Une petite histoire de l’édition allemande

1899 : le poète Rainer Maria Rilke, alors âgé de vingt-trois ans, vit à Berlin, dans la « Villa Waldfrieden ». Une nuit, il écrit un bref récit intitulé sobrement Der Cornet… et le met de côté. Il le révise une première fois en 1904 pour une parution dans un journal germanophone de Prague, le Deutsche Arbeit. Une version définitive est ensuite publiée en 1906 par l’éditeur et libraire Axel Juncker, sous le titre Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke : 300 exemplaires numérotés sont imprimés, qui ne trouveront guère de lecteurs.

C’est finalement le directeur des éditions Insel-Verlag, Anton Kippenberg qui, à partir de 1912, obtient les droits des œuvres de Rilke. Il paye notamment 400 marks pour Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke et choisit de faire du texte le premier de sa désormais célèbre collection Insel-Bücherei (Bibliothèque de l’Île), créée d’après une idée de Stefan Zweig, ami de Rilke [1].

Le bref récit sera ainsi publié le 23 mai 1912 au prix modeste de 50 pfennigs. En trois semaines, huit mille exemplaires sont vendus, contribuant à faire connaître la toute nouvelle collection et prenant par surprise Rilke lui-même : « Wer hätte das gedacht », « Qui l’aurait cru » écrit-il à son éditeur.

L’auteur semble avoir été embarrassé par le succès de l’œuvre, la qualifiant par la suite d’immature, sans pour autant chercher à en empêcher les rééditions [2]. Le livre devient le plus grand succès commercial du vivant de Rilke, vendus à 200 000 exemplaires, et a depuis été écoulé à plusieurs millions !

Par ailleurs, il a connu diverses adaptations musicales : le compositeur Kurt Weill, collaborateur récurrent de Brecht, en fit un poème symphonique en 1919 ; Viktor Ullmann tire du récit une œuvre pour piano alors qu’il est dans le camp de concentration de Theresienstadt — il confie ses manuscrits à un autre déporté, le philosophe Emil Utitz, avant d’être envoyé à la mort à Auschwitz ; le suisse Franz Martin en 1942 compose une adaptation pour alto et petit orchestre ; plus récemment, c’est la compositrice Lisa Bielawa qui a proposé sa version pour violon solo et narrateur, en 2006.

On pourra aussi écouter une lecture de l’incipit traduit en français attribuée à Serge Reggiani.

Le mythe de Langemarck

Du fait de sa popularité au début du XXème siècle, le livre de Rilke est associé au dit « mythe de Langemarck », récit de propagande qui vante les mérites de vagues « jeunes régiments » allemands au cours d’une bataille de la Première Guerre mondiale, en fait assez typique des premiers temps de la « grande boucherie » : le 10 novembre 1914, au nord d’Ypres, les soldats allemands parviennent à avancer de quelques kilomètres sans succès significatif.

Leur « sacrifice héroïque » nourrira la propagande pendant et après la guerre : il sera prétendu que les soldats chantaient « Deustchland, Deustchland über alles », c’est-à-dire le premier couplet du Deutschenlandlied qui nourrira le sentiment nationaliste allemand pendant la République de Weimar (1919-1933) et sera amplement utilisé ensuite par le régime nazi.

Que vient faire le texte de Rilke dans tout cela ? Le mythe de Langemarck répandra également la rumeur que les soldats héroïques, non contents de chanter en montant à l’assaut, emportaient chacun dans leur barda un exemplaire du Cornet… L’ironie veut que Rilke dans sa jeunesse avait fui l’école militaire et bénéficié de l’influence de ses amis pour échapper au front pendant la Première Guerre. Il n’était pas de ceux qui souhaitent une « bonne guerre »…

Qu’est-ce qu’un cornette ?

La cornette, au féminin, c’est d’abord l’étendard d’une compagnie de cavalerie, dont par extension la troupe entière peut aussi s’appeler la cornette.

Le cornette, Cornet ou Kornett en allemand désigne un jeune officier à cheval au 17ème et 18ème siècles : il a pour fonction de brandir l’étendard déroulé de l’escadron, au combat ou à la parade.

Il est en fait proche du cornette français, grade le moins élevé de cavalerie de ligne ou légère d’ancien Régime (équivalent d’un sous-lieutenant), et qui a également pour rôle de tenir l’étendard de la compagnie.

Dans le récit de Rilke, c’est le général Spork qui attribue au personnage principal Christoph Rilke le rang de cornette, Spork apparaissant comme le commandant de l’armée autrichienne.

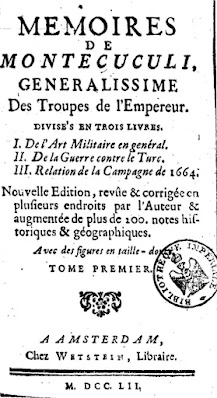

Ce rôle revient en fait à Raimondo Montecuccoli, absent du récit, mais à qui l’on doit des mémoires de guerre et un récit précis sur l’armée impériale autrichienne au XVIIème siècle. Le généralissime Raimondo Montecuccoli, grand rival de Turenne, évoque ainsi l’organisation de la cornette dans la tradition militaire :

[…] dans les ordonnances de l’Empereur Charles V. on comptait sous une Cornette de Cavalerie soixante lances armées de toutes pièces, 120 demi-cuirasses & 60 chevaux légers avec de longues arquebuses. Et sous une Enseigne de 400 fantassins il y avait cent piques, 50 tant espadons que hallebardes, 200 arquebuses, & 50 surnuméraires pour remplir les vides. [3]

On lit parfois que Montecuccoli appliquait ce même modèle, mais lui-même précise ensuite :

Les Capitaines remarquèrent depuis que l’Infanterie & la Cavalerie ne s’accordent pas bien ensemble, […] il valait mieux distinguer tout à fait l’Infanterie & la Cavalerie en corps différents, & diviser encore ces corps en différents régiments de Lanciers, de Cuirassiers & d’arquebusiers, laissant ensuite à l’habileté & à la discrétion du Général de les ranger de telle manière qu’ils puissent se soutenir réciproquement dans les actions. […] On ne se sert plus d’arquebuses dans les troupes Allemandes, parce que le mousquet porte plus loin, & que l’homme qui porterait une arquebuse peut porter un mousquet. [3]

La guerre austro-turque de 1662-1664

Le récit de Rilke a pour cadre la dite quatrième guerre austro-turque qui oppose précisément le Saint-Empire romain germanique, soutenu par le royaume de France, et l’Empire ottoman.

La guerre se déroule dans le royaume de Hongrie, menacée d’invasion par les Turcs. Dès 1662, le Saint-Empire intervient à la demande des Hongrois et notamment d’un prince de Transylvanie, János Kemény. Une armée est placée sous le commandement de Raimondo Montecuccoli, mais le contingent est réduit : douze mille soldats, assistés certes d’une armée hongro-croate de quinze mille hommes. Cette première campagne échoue : les maladies et les privations affaiblissaient les troupes, la population de Transylvanie s’était montrée hostile. Kemény, allié très actif, est tué.

L’été 1663, une armée ottomane de quelque cent milles hommes menée par le grand vizir Fazil Ahmed Köprülü s’engage en Hongrie et s’empare en septembre de la cité fortifiée d’Érsekújvár (Nové Zámky), qui devient le centre du pachalyk d’Uyvar, soit une province ottomane. Elle devient ainsi la forteresse ottomane la plus avancée en Hongrie.

Cette fois l’empereur Léopold Ier a recours à la diète (assemblée délibérative) pour faire lever des troupes en renfort : trente mille hommes supplémentaires venus de Bavière, du Brandebourg, de Saxe… La France contribue pour sa part avec un corps de six mille hommes commandé par Jean de Coligny-Saligny. Ce soutien français est exceptionnel, le royaume de France et le Saint-Empire étant généralement ennemis. Il faut préciser que l’armée française intervient sous le contrôle de la Ligue du Rhin, union de princes allemands alliés à la France, donnant ainsi au moins l’apparence d’une coalition chrétienne. L’ambition française, cependant, est de nouer des relations avec la noblesse hongroise pour l’inciter à la révolte contre le Saint-Empire.

Quoi qu’il en soit, la campagne de 1663 s’achève elle aussi par la déroute impériale : les Turcs et leurs alliés tatars envahissent la Moravie, qu’ils ravagent.

La bataille de Saint-Gothard

Il faut attendre l’année 1664 pour que l’armée impériale soit restructurée et renforcée, mais, minée par les désaccords entre ses chefs, elle ne parvient pas à empêcher les Ottomans de prendre en juillet la place forte de Novi Zrin, au nord de la Croatie. L’armée turque est en situation de menacer Vienne.

Montecuccoli parvient à s’accorder avec les autres commandants les forces impériales prennent position le long de la Raab, rivière qui sépare les Ottomans de du duché autrichien lui-même.

Le 1er août 1664, des unités de janissaires franchissent la rivière près du monastère de Saint Gothard et prennent position sur l’autre rive. La contre-attaque des troupes impériales ralliées parvient à repousser les Turcs dans la rivière qui a gonflé à cause des pluies récentes.

Les noyades sont nombreuses, les pertes ottomanes sont lourdes, dans le corps d’élite ottoman en particulier. Le grand vizir décide la retraite progressive. Le lieutenant maréchal Johann von Sporck se distingue au cours de la bataille en menant une attaque de cavalerie qui écrase les cavaliers turcs.

Montecuccoli tirera le bilan de cette bataille, et l’impossibilité de poursuivre :

Le combat fut sanglant, opiniâtre & douteux, & il dura depuis neuf heures du matin jusqu’à quatre heures du soir. Il y eut beaucoup de monde tué & blessé de part et d’autre, mais surtout du côté des Turcs, qui perdirent en cette occasion, non leurs méchantes troupes auxiliaires accoutumées à fuir, mais tout ce qu’il y avait de plus aguerri & de plus brave, ces Janissaires, ces Albanais, ces Spahis & ces premières têtes de Constantinople, qui font le bouclier & l’épée de l’Empire Ottoman, & avec un si grand carnage, que les histoires en rapportent peu de semblables, étant rare qu’un si grand corps uni ensemble, ait été battu en campagne. On y prit quantité d’étendards & de drapeaux, & l’on fit un riche butin de harnois d’or & d’agent, d’argent monnayé, d’épées, de chevaux, d’armes enrichies de pierreries, d’habits précieux, & beaucoup d’autres choses semblables, & longtemps depuis on pêcha encore de très riches dépouilles dans la rivière, & l’on en trouva quantité sur les corps morts qui nageaient sur l’eau, ou qu’on tirait à bord avec des crocs.

Le lendemain on rendit grâces solennelles à Dieu, qui donne la victoire, & dont la miséricorde attirée par nos vœux, ou plutôt par l’intercession de la très-sainte Vierge, à laquelle nous eûmes recours, rassura les esprits, & fortifia les bras de ses serviteurs, & frappa visiblement le Turc. […]

On songea à profiter de la victoire & à poursuivre l’ennemi qui était en déroute & épouvanté ; nous nous souvenions bien du reproche qu’on fit à Hannibal : mais la rivière qu’il fallait passer, l’eau si grosse, qu’il fallut le lendemain retirer les gardes que nous avions sur les bords, commença aussitôt que le combat finit ; […] on répondit tout d’une voix, qu’on ne pouvait plus traîner les soldats si on ne laissait reposer, qu’on manquait de pain et de fourrage, qui sont la base des grands desseins […].

Les armées sont en fait épuisées. Cette guerre est finie. Elle se conclut avec le traité de paix de Vasvár, le 10 août 1664, qui n’est pas le triomphe impérial espéré : Léopold Ier cède des places fortes, reconnait l’autorité ottomane sur la Transylvanie et la ville fortifiée d’Uvyar. Pour les Hongrois et les Croates, furieux, cela aboutit à la conspiration des Zrinski–Frankopan contre les Habsbourg.

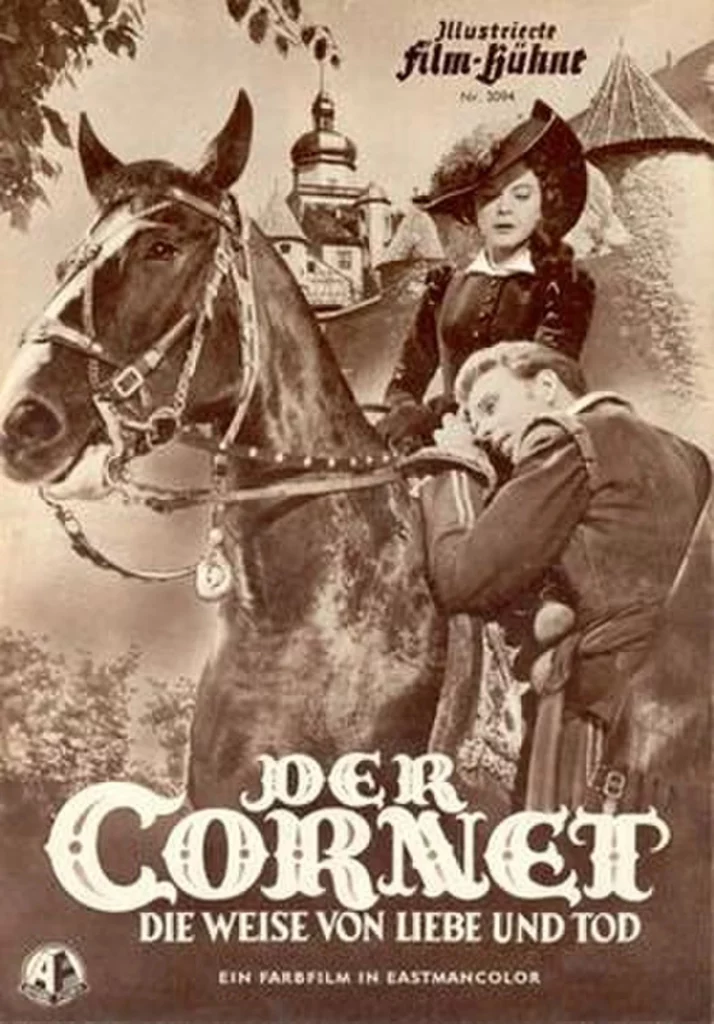

Le film Der Cornet – Die Weise von Liebe und Tod

Une adaptation cinématographique du récit de Rilke existe ! Der Cornet – Die Weise von Liebe und Tod, connu aussi sous le nom Der Cornet, est tourné en août-septembre 1955. C’est alors une production d’Allemagne de l’Ouest. Réalisé par l’autrichien Walter Reisch (parfois scénariste pour Hollywood !), le film a été tourné en Bavière, notamment dans la forteresse de Marienberg à Würburg, qui avait été bombardée pendant la 2nde Guerre mondiale et venait d’être reconstruite.

Le film bénéficie du procédé Eastmancolor de la marque Kodak, qui remplace le Technicolor pour obtenir une meilleure couleur à l’écran.

Le personnage principal du cornette était joué par Götz von Langheim, dont c’était le premier film, face à l’actrice suédoise plus célèbre Anita Björk (elle a joué pour Ingmar Bergman, entre autres). Autre figure : Wolfgang Preiss, dans le rôle restreint du baron Pirovano, que l’on peut voir en militaire dans Le Jour le plus long (1962) ou Paris brûle-t-il ? (1966), et qui a joué à plusieurs reprises le rôle du Docteur Mabuse. Enfin, on pourra reconnaître Peter Van Eyck (L’Espion qui venait du froid, 1965) dans le rôle secondaire d’un moine copiste.

Le film prend des libertés avec le récit de Rilke qu’il dramatise davantage, inventant des incidents et des personnages secondaires pour atteindre une durée de plus d’une heure quarante. La fin en particulier s’écarte du récit : le sacrifice du Cornette, inévitable, aboutit explicitement à une victoire du général Spork sur les Turcs. Le film n’a pas eu un grand succès à l’époque.

On pourra remarquer que le film donne plus de présence aux Turcs qui, loin d’être un ennemi vague rarement mentionné dans le récit de Rilke, sont ici des méchants caricaturaux.

Sur la traduction

Rilke lui-même, gêné par ce qu’il considérait une texte de jeunesse trop insignifiant, en a déconseillé la traduction en français dans une lettre à Paula Lévy datée du quatre novembre 1925 : pour lui le charme du texte reposait dans la langue d’origine [4].

Je propose ci-dessous une traduction personnelle du premier tiers du récit de Rilke, dont je traduirai éventuellement la suite plus tard. Je ne prétends pas maîtriser l’allemand : le texte ci-dessous est issu d’un lent travail de fourmi. On pourra lire par ailleurs la très bonne traduction de Roland Crastes de Paulet (La Mélodie de l’amour et de la mort du cornette Christoph Rilke, éditions Allia, 2017).

Le lecteur curieux trouvera après la traduction des éléments d’analyse et le texte en allemand.

La mélodie d’amour et de mort du cornette Christoph Rilke

« Le 24 novembre 1663 Otto von Rilke / de Langenau / Gränitz et Ziegra / vivant à Linda reçut en legs la part qui lui revenait du domaine de Linda, laissée par son frère Christoph tombé en Hongrie ; encore dut-il établir une promesse / selon laquelle le droit de propriété serait nul et non avenu / dans le cas où son frère Christoph (qui était mort, d’après ce qu’indiquait le certificat de décès, comme cornette dans la compagnie du baron de Pirovano, du régiment de cavalerie impérial autrichien de Heyster…) reviendrait… »

Chevaucher, chevaucher, chevaucher, à travers jour, à travers nuit, à travers jour.

Chevaucher, chevaucher, chevaucher.

Et la hardiesse s’est tant lassée, la nostalgie tant étendue. Il n’y a plus de montagnes, un arbre à peine. Rien n’ose se lever. Des cahutes étrangères s’accroupissent assoiffées près de puits engorgés. Nulle part une tour. Et toujours le même spectacle. On a deux yeux de trop. Seulement la nuit croit-on quelquefois connaître la voie. Peut-être la nuit rebroussons-nous sans cesse la part du chemin dont nous avons triomphé péniblement sous le soleil étranger ? Cela se peut. Le soleil pèse, lourd comme chez nous au cœur de l’été. Mais nous avons fait nos adieux en été. Les robes des femmes resplendirent longtemps parmi la verdure. Et nous chevauchons depuis longtemps à présent. Donc ce doit être l’automne. Du moins là-bas, où des femmes attristées ont de nous connaissance.

Celui de Langenau remue sur sa selle et dit : « Sieur marquis… »

Son voisin, le petit Français délicat, a parlé et ri trois jours durant. Maintenant il en est incapable. Il est tel un enfant qui voudrait dormir. De la poussière a recouvert son fin col blanc de dentelle ; il n’y prête pas attention. Lentement il se fane sur sa selle de velours.

Mais celui de Langenau sourit et dit : « Vous avez d’étranges yeux, sieur marquis. Certainement, vous ressemblez à votre mère -«

Sur ce le petit personnage s’épanouit de nouveau et époussète la poussière sur son col et semble flambant neuf.

Quelqu’un parle de sa mère. Un Allemand de toute évidence. Il compose ses paroles, lentement, à voix forte. Pareille à une fille qui, nouant des fleurs, examine pensive fleur après fleur, sans savoir encore ce qu’il en sera de l’ensemble — : ainsi dispose-t-il de ses mots. Pour la joie ? Pour la peine ? Tous sont à l’écoute. Même les crachats cessent. Car ce sont d’authentiques gentilshommes, qui savent se tenir. Et celui qui dans la troupe ne parle pas l’allemand, soudain l’entend, sent des mots dans leur singularité : « au soir »… « étais petit »…

À présent tous ils sont proches les uns des autres, ces gentilshommes en provenance de France et de Bourgogne, des Pays-Bas, des vallées de Carinthie, des châteaux de Bohème et de l’empereur Léopold. Car ce que lui raconte, ils en ont tous fait l’expérience, et tout à fait ainsi. Comme s’il n’y avait qu’une seule mère…

Ainsi chevauche-t-on à travers le soir, à travers n’importe quel soir. On est de nouveau silencieux, mais on conserve par-devers soi les mots lumineux. Le Marquis retire son casque. Sa chevelure noire est douce et, lorsqu’il incline la tête, elle se déploie féminine autour de son cou. Maintenant celui de Langenau se rend compte : au loin quelque chose se dresse dans le couchant, quelque chose de mince, de ténébreux. Une colonne solitaire, à demi en ruines. Et quand ils l’ont depuis longtemps dépassée, plus tard, il s’aperçoit qu’il s’agissait d’une Madone.

Feu de camp. On est assis alentour et on attend. Attend que l’un chante. On est si las, cependant. La lueur rouge est pesante. Elle recouvre les chaussures poussiéreuses. Elle rampe jusqu’aux genoux, elle sonde les replis des mains. Elle n’a pas d’ailes. Les visages sont rembrunis. Malgré tout, les yeux du petit Français luisent un moment d’un éclat propre. Il a baisé une petite rose, et maintenant elle peut flétrir lentement sur sa poitrine. Celui de Langenau l’a vue, parce qu’il ne parvient pas à dormir. Il pense : Je n’ai pas de rose, aucune.

Puis il chante. Et c’est une vieille chanson triste que les filles de chez lui chantent dans les champs, en automne, quand les moissons approchent de la fin.

Le petit marquis dit : « Vous êtes très jeune, monsieur ? »

Et celui de Langenau, mi-peiné mi-défiant : « Dix-huit ans. » Puis ils gardent le silence.

Plus tard le Français demande : « Avez-vous également une fiancée chez vous, Junker ? »

« Et vous ? » réplique celui de Langenau.

« Elle est blonde comme vous. »

Et ils se taisent de nouveau, jusqu’à ce que l’Allemand s’écrie : « Mais par le diable, pourquoi donc êtes-vous en selle à traverser ce pays venimeux à cheval, contre ces chiens de Turcs ? »

Le marquis sourit : « Afin d’en revenir. »

Et celui de Langenau s’attriste. Il pense à la fille blonde avec laquelle il jouait. Des jeux sauvages. Et il voudrait rentrer chez lui, pour un instant seulement, rien que le temps qu’il faut de dire les mots « Magdalena — ainsi étais-je toujours, pardonne ! »

Comment cela – étais ? pense le jeune homme. — Et ils sont bien loin.

Un jour, au matin, un cavalier paraît, puis un deuxième, quatre, dix. Tout vêtus de fer, énormes. Puis un millier derrière : l’armée.

Il faut se séparer.

« Bon retour chez vous, sieur marquis. —«

« Que Marie vous garde, sieur junker. »

Et ils ne peuvent se s’éloigner l’un de l’autre. Ils sont amis tout à coup, des frères. Ont davantage à se confier l’un à l’autre ; car ils savent déjà tant l’un de l’autre. Ils hésitent. Et il y a autour d’eux la hâte et le martèlement des sabots. Puis le marquis retire son large gant droit. Il va saisir la petite rose, en détache un pétale. Comme l’on rompt une hostie.

« Cela vous protègera. Adieu. »

Celui de Langenau s’étonne. Il toise longuement le Français qui s’éloigne. Puis il pousse le pétale étranger sous son tabard. Et celui-ci monte et descend sur les vagues de son cœur. Appel du clairon. Il chevauche vers l’armée, le Junker. Il sourit tristement : une femme étrangère le protège.

Analyse

Je ne donne ici que quelques éléments, quitte à compléter plus tard. Le récit se compose de vingt-neuf sections en tout, chacune de longueur variable, mais restant brève : Rilke privilégie les images, le rythme, laissant pour l’essentiel l’aspect historique dans le vague.

Quelle est la part l’histoire et de la fiction dans le récit de Rilke ?

D’après Elaine E. Boney, Rilke se serait appuyé sur un rapport du Parlement Impérial par le comte Johann von Stauffenberg, quartier-maître général de l’armée impériale, publié en 1664. Rilke y aurait trouvé une description de la bataille de Saint-Gothard. Par ailleurs Spork, dont le récit fait un général, était originaire de Prague comme Rilke, et il y a des chances pour qu’il ait été une figure historique connue dans la ville.

On pourra relever que le cornette Christoph Rilke, personnage principal de l’histoire et prétendu ancêtre de Rilke, est issu de la commune de Linda, possiblement Linda bei Weida aujourd’hui, situé dans le Land de Thuringe au centre de l’Allemagne actuelle. Rilke mentionne également Langenau, Gränitz et Ziegra qui sont des communes ou d’anciennes communes de Saxe, au centre-est de l’Allemagne. Ces différents lieux correspondent du moins à la zone d’influence du Saint-Empire, touchés par la diète.

De façon frappante, Rilke modifie plusieurs éléments entre la version du récit de 1904 et celle de 1906 : il change la date de 1664, qui correspond à la bataille de Saint-Gothard, pour 1663 ; il change le nom de son héros, Appel, en Christoph. La fin est modifiée : la version de 1904 se concluait par la naissance d’un fils, celle de 1906 sur le chagrin d’une mère.

Le changement de date surtout crée le trouble : l’année 1663 ne correspond plus à la bataille de Saint-Gothard mais à la campagne ratée qui a précédé, ajoutant au caractère vain du sacrifice du cornette.

Judith Ryan [2] fait remarquer que Rilke ouvre son récit par bref passage écrit dans le style d’une chronique historique, renvoyant à une origine mythique et noble de sa famille. Cette volonté d’anoblissement par les ancêtres est due à son oncle Jaroslav Rilke, et a été encouragée par la mère de l’auteur : la chronique provient des documents de cet oncle, mais est surtout imaginaire, dans la tradition du Romantisme allemand. Une des influences de Rilke est Adalbert Stifter, dont il a lu et admiré L’Arrière-saison (Der Nachsommer, 1857), son chef d’œuvre.

La romance et le château sans nom du récit, inspiré peut-être par des châteaux de Bohème, évoquent plus les motifs préraphaélites que le récit historique. Judith Ryan évoque la peinture Before the Battle (1858) de Dante Gabriel Rosetti, Edward Burne-Jones… Rilke, historien de l’art, connaissait bien ces œuvres. Dans ses mémoires, Montecuccoli rapporte le long siège subi par le fort de Serin, finalement brûlé par le vizir Köprülü ; ce siège précède la bataille de Saint-Gothard : une inspiration possible ? De la même façon, Montecuccoli insiste sur l’intercession de la Vierge et son rôle dans la victoire finale, figure récurrente dans le texte de Rilke.

Et Judith Ryan de conclure :

Le Cornette oscille entre historicisme et esthétisme, la neutralité de l’ancienne chronique et l’intériorité imaginative de sa recréation moderne. Il oscille également entre la sensibilité néoromantisme et la compréhension moderniste de la psyché. De ce point de vue, Le Cornet constitue une étape cruciale du développement de Rilke. Sa capacité à combiner l’expression psychologique avec des effets d’ornementation le situe entre une période culturelle et une autre.

Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke

„…den 24. November 1663 wurde Otto von Rilke / auf Langenau / Gränitz und Ziegra / zu Linda mit seines in Ungarn gefallenen Bruders Christoph hinterlassenem Anteile am Gute Linda beliehen; doch mußte er einen Revers ausstellen / nach welchem die Lehensreichung null und nichtig sein sollte / im Falle sein Bruder Christoph (der nach beigebrachtem Totenschein als Cornet in der Kompagnie des Freiherrn von Pirovano des kaiserl. österr. Heysterschen Regiments zu Roß… verstorben war) zurückkehrt…“

Reiten, reiten, reiten, durch den Tag, durch die Nacht, durch den Tag.

Reiten, reiten, reiten.

Und der Mut ist so müde geworden und die Sehnsucht so groß. Es gibt keine Berge mehr, kaum einen Baum. Nichts wagt aufzustehen. Fremde Hütten hocken durstig an versumpften Brunnen. Nirgends ein Turm. Und immer das gleiche Bild. Man hat zwei Augen zuviel. Nur in der Nacht manchmal glaubt man den Weg zu kennen. Vielleicht kehren wir nächtens immer wieder das Stück zurück, das wir in der fremden Sonne mühsam gewonnen haben? Es kann sein. Die Sonne ist schwer, wie bei uns tief im Sommer. Aber wir haben im Sommer Abschied genommen. Die Kleider der Frauen leuchteten lang aus dem Grün. Und nun reiten wir lang. Es muß also Herbst sein. Wenigstens dort, wo traurige Frauen von uns wissen.

Der von Langenau rückt im Sattel und sagt: „Herr Marquis…“

Sein Nachbar, der kleine feine Franzose, hat erst drei Tage lang gesprochen und gelacht. Jetzt weiß er nichts mehr. Er ist wie ein Kind, das schlafen möchte. Staub bleibt auf seinem feinen weißen Spitzenkragen liegen; er merkt es nicht. Er wird langsam welk in seinem samtenen Sattel.

Aber der von Langenau lächelt und sagt: „Ihr habt seltsame Augen, Herr Marquis. Gewiß seht Ihr Eurer Mutter ähnlich –“

Da blüht der Kleine noch einmal auf und stäubt seinen Kragen ab und ist wie neu.

Jemand erzählt von seiner Mutter. Ein Deutscher offenbar. Laut und langsam setzt er seine Worte. Wie ein Mädchen, das Blumen bindet, nachdenklich Blume um Blume probt und noch nicht weiß, was aus dem Ganzen wird –: so fügt er seine Worte. Zu Lust? Zu Leide? Alle lauschen. Sogar das Spucken hört auf. Denn es sind lauter Herren, die wissen, was sich gehört. Und wer das Deutsche nicht kann in dem Haufen, der versteht es auf einmal, fühlt einzelne Worte: „Abends“ … „Klein war…“

Da sind sie alle einander nah, diese Herren, die aus Frankreich kommen und aus Burgund, aus den Niederlanden, aus Kärntens Tälern, von den böhmischen Burgen und vom Kaiser Leopold. Denn was der Eine erzählt, das haben auch sie erfahren und gerade so. Als ob es nur eine Mutter gäbe…

So reitet man in den Abend hinein, in irgendeinen Abend. Man schweigt wieder, aber man hat die lichten Worte mit. Da hebt der Marquis den Helm ab. Seine dunklen Haare sind weich, und, wie er das Haupt senkt, dehnen sie sich frauenhaft auf seinem Nacken. Jetzt erkennt auch der von Langenau: Fern ragt etwas in den Glanz hinein, etwas Schlankes, Dunkles. Eine einsame Säule, halbverfallen. Und wie sie lange vorüber sind, später, fällt ihm ein, daß das eine Madonna war.

Wachtfeuer. Man sitzt rundumher und wartet. Wartet, daß einer singt. Aber man ist so müd. Das rote Licht ist schwer. Es liegt auf den staubigen Schuhn. Es kriecht bis an die Kniee, es schaut in die gefalteten Hände hinein. Es hat keine Flügel. Die Gesichter sind dunkel. Dennoch leuchten eine Weile die Augen des kleinen Franzosen mit eigenem Licht. Er hat eine kleine Rose geküßt, und nun darf sie weiterwelken an seiner Brust. Der von Langenau hat es gesehen, weil er nicht schlafen kann. Er denkt: Ich habe keine Rose, keine.

Dann singt er. Und das ist ein altes trauriges Lied, das zu Hause die Mädchen auf den Feldern singen, im Herbst, wenn die Ernten zu Ende gehen.

Sagt der kleine Marquis: „Ihr seid sehr jung, Herr?“ Und der von Langenau, in Trauer halb und halb in Trotz: „Achtzehn.“ Dann schweigen sie.

Später fragt der Franzose: „Habt Ihr auch eine Braut daheim, Herr Junker?“

„Ihr?“ gibt der von Langenau zurück.

„Sie ist blond wie Ihr.“

Und sie schweigen wieder, bis der Deutsche ruft: „Aber zum Teufel, warum sitzt Ihr denn dann im Sattel und reitet durch dieses giftige Land den türkischen Hunden entgegen?“

Der Marquis lächelt. „Um wiederzukehren.“

Und der von Langenau wird traurig. Er denkt an ein blondes Mädchen, mit dem er spielte. Wilde Spiele. Und er möchte nach Hause, für einen Augenblick nur, nur für so lange, als es braucht, um die Worte zu sagen: „Magdalena, – daß ich immer so war, verzeih!“

Wie – war? denkt der junge Herr. – Und sie sind weit.

Inmal, am Morgen, ist ein Reiter da, und dann ein zweiter, vier, zehn. Ganz in Eisen, groß. Dann tausend dahinter: Das Heer.

Man muß sich trennen.

„Kehrt glücklich heim, Herr Marquis. –“

„Die Maria schützt Euch, Herr Junker.“

Und sie können nicht voneinander. Sie sind Freunde auf einmal, Brüder. Haben einander mehr zu vertrauen; denn sie wissen schon so viel Einer vom Andern. Sie zögern. Und ist Hast und Hufschlag um sie. Da streift der Marquis den großen rechten Handschuh ab. Er holt die kleine Rose hervor, nimmt ihr ein Blatt. Als ob man eine Hostie bricht.

„Das wird Euch beschirmen. Lebt wohl.“ Der von Langenau staunt. Lange schaut er dem Franzosen nach. Dann schiebt er das fremde Blatt unter den Waffenrock. Und es treibt auf und ab auf den Wellen seines Herzens. Hornruf. Er reitet zum Heer, der Junker. Er lächelt traurig: ihn schützt eine fremde Frau.

Notes :

[1] Stefan Zweig dans son autobiographie Le Monde d’hier. Souvenirs d’un Européen (Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers, 1943) : « l’Insel-Bücherei […] est née sur ma suggestion. »

[2] Sur ces questions : Judith Ryan, Rilke, Modernism and Poetic Tradition, Cambridge University Press, septembre 1999.

[3] Mémoires de Montecuculi (sic), généralissime des Troupes de l’Empereur., édition de 1760, Livre I, chapitre II, et Livre III, chapitre IV.

[4] Elaine E. Boney, Love’s door to death in Rilke’s « Cornet » and other works, in Modern Austrian Literature, vol. 10, N°1, 1977, pp. 1-30.

Autres sources : Ferenc Tóth et Alain Petiot, Un héros chevaleresque et chrétien : le prince Charles de Lorraine à la bataille de Saint-Gotthard (1664), 2016