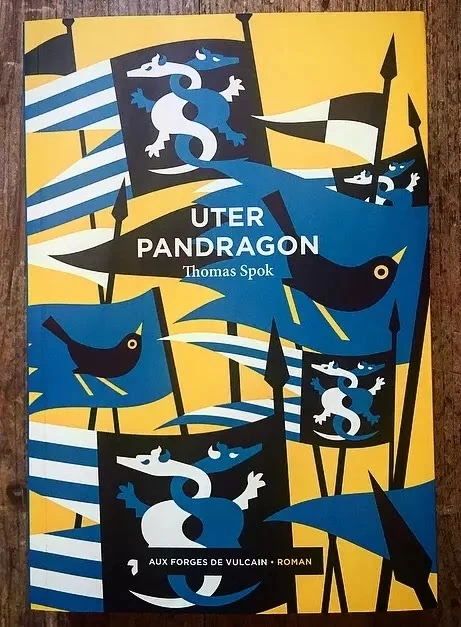

[Le lecteur trouvera ci-après le premier chapitre extrait de mon roman Uter Pandragon, inspiré en partie par l’œuvre de Robert de Boron et publié en avril 2018 aux éditions Aux Forges de Vulcain. Des modifications mineures ont été apportées (des coquilles corrigées, pour l’essentiel).]

Thomas Spok

Uter Pandragon, extrait

CHAPITRE PREMIER

Rois ou paysans, les hommes meurent jeunes, ici.

Une guerre tout à coup s’achevait, qu’un homme victorieux savourait tristement sur le champ de bataille, parmi les siens, blessés et morts qui avaient servi sa cause sans vraiment le servir lui, leur roi.

Le peuple à demi-voix le surnommait Mainet, par dérision — Mainet, c’est-à-dire le petit, bien qu’il fût l’aîné de trois frères et souverain de plein droit des deux Bretagne. Mais titres et royaumes se bousculaient, changeaient plus vite que la langue et se perdaient comme la mémoire de vieillards confus. Ceux-là mêlaient du rêve aux souvenirs : dans leurs récits les rois puissants, bons ou mauvais, devenaient des légendes ; un faible ne subsistait que par son sobriquet, dont la signification elle-même finissait par s’estomper.

Debout, Mainet le petit roi regardait le ciel. Parmi les amas roulants de nuages sombres s’avançait une unique percée de ciel bleu.

Sa tête basculait en arrière, dans une posture d’enfant ravi. À cet instant, un oiseau se débattait dans sa poitrine. Cou tendu, il ressentait un désir d’envol.

« Qu’on aille chercher le barde, dit-il. Qu’il joue un air entraînant.

— Il ne peut pas, fit une voix. Un tranchant de hache lui a coûté trois doigts.

— Qu’il chante, alors. Un air connu.

— Il agonise. »

Un vol de corneilles passa sur le mince ruban bleu. Le roi baissa les yeux. À ses pieds, épars le long du coteau, des guerriers peu nombreux se tenaient assis sur leurs boucliers. Certains dodelinaient de la tête. D’autres pressaient des linges souillés sur leurs blessures. Ils avaient combattu tout le jour. Ils étaient las.

En contrebas s’étendait une plaine enneigée, le champ de bataille semé d’épées brisées, de casques fendus et de cadavres. Les cris des charognards se mêlaient aux râles des mourants et parvenaient aux oreilles des survivants, là-haut, trop épuisés et amers pour leur rendre hommage.

Cependant un homme remontait la colline. Il tirait par la bride un cheval blanc de haute stature — la monture du roi, comme lui de noble lignée. D’aucuns ajoutaient : mieux que lui digne de gouverner les peuples et de les conduire au combat. Son air furieux, ses façons d’agiter la crinière et de renâcler derrière son guide plaidaient en sa faveur.

« Sire, Vortigern vous attend dans le bois, à la source Fleoge », dit le nouveau-venu sans prendre la peine de s’incliner.

Ce n’était pas mépris de sa part : héraut des Bretons, il avait chevauché sans cesse d’une bannière à l’autre, porteur constant de nouvelles désastreuses — jusqu’à ce qu’un chant de cornes rauques annonçât l’arrivée de l’armée de Vortigern, provoquant la retraite inespérée des envahisseurs saisnes.

Le roi observa la figure hâlée du messager, auquel il avait confié son cheval pour la journée. Il se nommait Abenamar. C’était un de ces hommes étranges venus des contrées d’Orient, à la suite de prêtres plus étranges encore qui parlaient de paix et d’amour en langue latine. Sous la férule de leurs crosses dorées, ils apportaient un dieu à une terre qui en comptait déjà beaucoup. Le peuple les aimait et la noblesse brutale et rieuse les craignait, ce qui revenait au même. En échange de complaisance et de quelques arpents, les chrétiens soutenaient le roi contre les Saisnes.

« Vortigern ne viendra donc pas me rencontrer ici », répondit-il à mi-voix.

Cette remarque lui valut d’Abenamar une expression de perplexité, aussitôt refrénée sous une attitude compassée, autrement douloureuse pour le roi — celle-là même des guerriers qui feignaient de se soumettre à son autorité et l’injuriaient dans son dos. Il ne leur en tenait plus rigueur. Le sang de tant de leurs frères d’armes maculait ses mains, non pas versé par lui, mais en son nom, cruellement, vainement. Faire la guerre en hiver, quelle aberration ! On s’y tuait d’un coup de glaive ou d’un coup de froid. Si la gloire n’était pas la même, victoire ou défaite se ressemblaient trop.

Vortigern, sauveur du jour mais pas des apparences, attendait de son souverain qu’il s’humilie en venant à sa rencontre. Celui qui avait été autrefois sénéchal connaissait sa valeur, certainement plus élevée que celle d’un roitelet. La puissance souvent pesait davantage qu’un titre.

« Il sera seul, précisa Abenamar. J’ai sa parole.

— Alors je viendrai seul également.

— Comment, sans escorte ?

— Et qui me suivrait ? » s’écria le roi.

Il y eut des remous parmi les soldats, dont les épaules s’affaissèrent d’un vestige de honte. Pourtant, pas un ne protesta.

« Les Saisnes pourraient saisir l’occasion de tendre une embuscade.

— Ils sont loin, grâce à Vortigern, répliqua le roi d’un ton adouci. Assez, marchons ensemble. »

Ils descendirent la pente, en silence tant qu’ils furent à portée de voix. Tout à ses pensées, le roi caressait négligemment sa monture. Il y avait longtemps qu’il la dédaignait. Elle se fit docile à son contact et baissa une tête apaisée. Rendue irritable par le traitement martial que lui avait imposé son cavalier de circonstance, elle manifestait sa gratitude envers son véritable maître. Une fois en bas de la colline, il retira de sa main droite une bague ornée de son sceau : la couronne à trois branches.

« Abenamar, es-tu chrétien, comme je le pense ? »

Le héraut opina du chef.

« Je veux que tu te rendes à l’abbaye d’Elling dans le Hantescire. Présente cette bague à l’abbé et réclame les enfants. Il s’agit de mes frères. Ensuite pars avec eux sur la côte et patiente, le temps que la guerre se termine.

— La voici finie !

— Les Saisnes ont battu en retraite, c’est vrai. Rien n’assure qu’ils soient retournés de leur côté de la frontière. Je ne partirai pas sans en avoir le cœur net, même si pour cela je dois supplier Vortigern de m’accompagner avec toute son armée. Sans lui, je ne peux rien. M’arriverait-il malheur au combat, embarque avec mes frères. Emmène-les loin, jusqu’à la terre de tes pères si tu le souhaites. Les prêtres de ta religion la décrivent comme un havre de paix. Comprends-tu ce que je te demande ?

— Oui.

— Je sais que le nom de ton dieu t’est sacré. Jure par lui que tu accompliras mes ordres.

— Au nom de Dieu, je le jure.

— Alors, en selle ! Passe l’horizon avant que j’atteigne la ligne des arbres. »

Abenamar obéit, peut-être le dernier homme de parole à servir sans arrière-pensée son seigneur. Il se trouvait soudain le dépositaire de plusieurs facettes de la majesté : le sceau, la famille, le cheval. Que restait-il à la personne même du roi ? Son épée au pommeau ciselé de runes, et le collier à larges anneaux qui glissait sur sa poitrine, symbole de l’alliance des Bretons.

Ainsi franchit-il la lisière du bois, sans un œil en arrière. Que les guerriers se reposent, à le maudire dans un grincement de dents. Que son héraut chevauche vite et bien, lié par son serment. Lui marcherait seul dans la neige, entre des arbres morts, tels les anciens druides en quête de dieux revêches.

Il progressait lentement, en proie à une torpeur agréable. La chaleur du manteau de renard sur ses épaules, l’air pur du bois que n’empoisonnaient pas les relents de cadavres, l’impression d’avoir échappé au fracas du monde : cette promenade lui faisait l’effet de la paix enfin rétablie. Depuis le début de son règne précoce, celle-ci constituait un rêve contrarié. Il fallait la solitude pour en goûter la pleine espérance.

Il songea aux ermites, s’offrant d’eux-mêmes à la vie sauvage. Dans leurs abbayes, les chrétiens se rassemblaient sous des frocs sévères, prenaient le nom de moines et menaient une existence simple de prières et de labours. Au fond de son cœur, il se sentait leur semblable.

Célébrer les dieux, creuser la terre, partager le pain : voilà plus que la royauté. Mais règne, avait dit Constant sur son lit de mort, tandis qu’un garçon apeuré scrutait les traits profonds, le teint blême de son père, règne. Le verbe suffit à imposer le devoir dynastique. Et tous d’espérer que le fils soit digne du père, comme si l’adolescent de seize ans qu’il était devenu pouvait proclamer : le royaume m’appartient ! quand des milliers de bras se levaient contre lui et réclamaient sa chute : Mainet, sur mille bouches, petit seigneur sans mérite.

Il porta la main à son épée lorsque retentit le craquement de branche. Ce réflexe le surprit. Il n’avait jamais affronté personne en combat singulier : d’autres combattaient à sa place. Sa nervosité toutefois le ramenait au maniement des armes, auxquelles il se montrait maladroit. Chevaucher et observer le ciel, là étaient ses talents. Garder les yeux grands ouverts.

À dix pas de lui, superbe, se dressait un jeune cerf à deux andouillers. Ses pupilles noires le considéraient avec une calme indifférence. L’absurdité de cette apparition rendit le roi hésitant. Les dieux envoyaient de tels signes, messages nébuleux au service de desseins tout aussi indéchiffrables.

« Viens-tu délivrer un oracle ? » plaisanta-t-il.

Le cerf fourra son museau dans la neige. Il cherchait à se nourrir, esseulé et affamé au point que la présence de l’homme ne le gênait pas. À moins qu’il le perçoive comme une ombre parmi d’autres en ce lieu terne. Le roi s’approcha, poussé par le besoin de savoir jusqu’où l’étrangeté de la circonstance se poursuivrait. Il tendit la main — la bête tressaillit sous ses doigts. Sa tête courbée présentait ses cornes à fines pointes, ornement dangereux qui pouvait à tout moment transpercer l’impudent.

Y avait-il une prière, une formule capable de réduire encore ce qui séparait l’homme de l’animal ? Le roi renonça à comprendre. Mû par une impulsion, il se défit de son collier et le passa au cou du cerf. Puisque le sens de la rencontre lui échappait, il ferait son propre signe, adressé aux errants et aux fous, ou à personne. Il cédait un trésor des Bretons : la chose était grave. Elle lui sembla juste. Le cerf se redressa. D’un pas alerte il s’écarta et se mit à courir, en quête d’un sol plus favorable. Il disparut entre les troncs noirs, laissant derrière lui le roi et son épée.

*

Vortigern était un colosse, grand comme un ours et la figure recouverte d’une barbe brune, à même de renforcer la ressemblance. Un lourd manteau tombait de ses épaules, augmentant sa masse déjà considérable. Il soufflait dans son poing énorme pour éviter que ses doigts ne s’engourdissent. La buée s’élevait en tournoyant autour de lui tandis qu’il ruminait de vieilles rancœurs.

Lui aussi s’était tenu près de Constant, à l’heure ultime. Il avait serré les phalanges osseuses et écouté d’ultimes recommandations : « Guide mon fils, protège-le : sois son sénéchal » ; avec son dernier souffle Constant donnait encore un ordre. Un temps, Vortigern avait obéi. Il s’était contraint à couver un roitelet, à brandir le glaive quand la révolte grondait.

À hue et à dia pour le royaume, du moins le crut-il assez longtemps pour s’éveiller un jour le seul homme fort de Bretagne. Chacun à la cour se reposait sur lui des décisions à prendre, bonnes ou mauvaises. Mais il ne régnait pas.

Alors il déposa le bâton de sénéchal et se claquemura dans son château, refusant les requêtes et les ambassades. Le malheur en découla. Auparavant retirés dans le nord, au-delà des ruines du mur d’Hadrien, les Saisnes ressurgirent. Ils réclamèrent des cités bretonnes à grands cris et coups de haches. Ils allaient tels des loups, vifs et terribles. Des premiers succès faciles les persuadèrent de s’enfoncer davantage vers le Sud. Leur progression fulgurante menaçait la cohésion du royaume. Privé du soutien de Vortigern, le roi dut agir : d’où cette campagne hivernale calamiteuse, préparée à la hâte et dont l’effet de surprise s’était épuisé sur les routes enneigées.

« Grand merci pour votre intervention inespérée », dit le roi sentencieusement.

Il s’efforçait d’affirmer la dignité de son rang. Maintenant qu’il lui faisait face, l’ombre de Vortigern le recouvrait tout entier. La bouche du colosse se tordit de dégoût pour le petit souverain devant lui : Mainet.

« Vous sortir de la débâcle m’a coûté la victoire. J’avais l’occasion d’écraser leurs arrières. Au lieu de cela, j’ai dû me précipiter vers votre colline afin d’en libérer les flancs assiégés… Il y avait des femmes parmi leurs troupes. Des femmes ! »

Il parlait sur un ton intransigeant, aux accents de menace contenue, qui lui était habituel. Il ne concevait les actes et les paroles qu’en rapports de force. Depuis Constant, il vivait sans maître à la hauteur de son ambition.

« Nous ne comptions pas sur l’arrivée de renforts, répliqua le roi. Il fallait défendre et mourir.

— Et où étiez-vous dans les rangs ? Quand on est seigneur de guerre et qu’on s’apprête à mourir, on donne l’exemple ! »

Le roi frémit de honte. Il se représenta Vortigern déchaînant le courage breton pendant la charge. Un homme de sa stature pouvait prétendre à l’héroïsme et paraître convaincant.

« Votre bras, votre esprit manquent à la cour, concéda le roi. Revenez-nous. Je vous honorerai plus qu’aucun autre.

— Un enfant, m’honorer ! se récria Vortigern, qui ajouta dans un murmure : Mainet ! »

Cette exclamation pleine de dédain réduisit à néant les faux-semblants. Trop d’orgueil et de frustration séparaient le souverain de l’ancien sénéchal. Enfant tombait entre eux avec la gravité d’une insulte. Le souvenir de Constant se raviva. Le roi tira son épée.

« Vous me devez réparation », dit-il.

Vortigern avisa la lame tremblotante sous son nez, la mine solennelle du roitelet. Cela le réjouit. Il se défit de son manteau et dégaina à son tour. Tous deux étaient vêtus de mailles, mais elles ne protégeaient que leur buste. Le grand guerrier frappa sans retenue. Le geste large, puissant, balaya son adversaire. Celui-ci se rétablit pourtant avant le prochain assaut, l’épée tendue. La vibration du métal se répercuta dans son bras.

Il tint bon. Vortigern attaqua de nouveau — il frappait presque au hasard, conscient de son allonge et de son endurance supérieures. Le roi se défendait tant bien que mal. Incapable de prendre l’initiative, il reculait et haletait, fixant le tranchant qui sans cesse s’abattait sur lui, qu’il esquivait ou parait sans cesse. Il s’oubliait dans l’échange des lames, soudain insensible à l’idée du coup qui viendrait le clouer au sol, du sang qui souillerait la blancheur sous lui.

L’inégalité flagrante du duel finit par lasser Vortigern. Le plaisir de donner une leçon à qui valait moins que lui ne pouvait le contenter durablement. D’un bond il se plaça à portée du roi. Il lui saisit le poignet et le tordit brusquement. L’adolescent gémit et lâcha son arme. Une secousse l’envoya rouler plus loin.

Vortigern ramassa l’épée royale, frotta du pouce les runes qui ornaient le pommeau. Aucune magie, il le savait, ne sauvait les faibles d’eux-mêmes. Il ficha l’épée dans la terre : il n’en avait pas l’usage.

« Un écervelé fait un piètre monarque, remarqua-t-il. Petit, tu te bats de la même façon aveugle que tu mènes les armées. Peu m’importe. Le peuple saura que je t’ai sauvé aujourd’hui. Il se détournera bientôt de toi et m’enverra chercher. Je serai prêt à recevoir la charge qu’ils t’auront retirée. Non, je ne prendrai pas ta vie. Les belles âmes me le reprocheraient, les fourbes s’en serviraient contre moi. Règne donc, tant que tu le peux. »

Il se détourna. Le roi le vit remettre son manteau sur les épaules, en chasser la neige à petits coups secs, puis quitter à grands pas la clairière. Le jeune homme se releva, les yeux brillants de larmes contenues. Il était rude de sentir que certains affronts demeureraient impunis, flétrissures invisibles et persistantes. Vortigern le vouait au désastre. Il reprit son épée, y aperçut son reflet déformé. De rage, il lui prit l’envie d’actions insensées : périsse la foule des hommes et des femmes, si l’injustice seule prévaut et que les hommes de bonne volonté se pervertissent ! Quelque part, un loup hurla.

La source Fleoge jaillissait à l’autre bout de la clairière. L’eau coulait l’hiver en un filet étroit. Au printemps, le courant gagnait en force, formait un rideau chatoyant d’où jaillissaient des arcs-en-ciel. On se rassemblait là au prétexte de quelque fête, heureux de vivre et de partager un repas plus copieux qu’à l’ordinaire. Le vaincu s’y dirigea, dépouillant son corps endolori des derniers oripeaux de sa royauté, à commencer par son ceinturon où pendaient sa dague inutile et un fourreau vide qu’il abandonna dans la neige.

Parvenu au bord de la source il plongea son épée dans l’eau, plus profonde qu’il n’aurait cru, la maintint un instant sous la surface, comme on ferait d’un seau à remplir, puis la relâcha d’une torsion brusque du poignet. Que l’arme soit noyée avec la honte ! Il se pencha pour boire.

La fraîcheur glissa en lui, aiguë, lancinante. Il songea que de roi, il ne conservait que le titre. Privilège dérisoire, ce mot de roi auquel les chroniqueurs accolaient un nom, parfois un chiffre — si le nom s’avérait prestigieux, bien sûr, il y avait le récit de hauts faits, de crimes sublimes. Constant avait sa légende, transmise à ses fils pour leur instruction. Mais un modèle indépassable précipite ses héritiers dans l’obscurité. De certains princes, on ignorait même les dates de décès.

Nul historiographe ne racontait les cœurs brisés auprès d’une source d’eau claire, qui reflétait un coin de bleu. Mainet le petit roi se redressa. Il tendit le cou vers le ciel et ne vit ni l’assassin, ni la lame qui l’égorgea.

*

Le cheval emporte la nuit de cendres noires avec les crins blancs de sa queue, des trompettes sonores saluent le couronnement d’un ours, ou l’avènement d’un enfant-roi, ou la jeune femme sous son voile de mariée, sur un navire des enfants se disputent, le roi, la femme et les enfants ont mille figures, ils dansent dans une haute salle, autour d’une table vaste comme le monde, ils craignent de s’asseoir car les sièges ont la profondeur des Enfers, où les trônes sont vides, puis les tentures de deuil se déroulent aux pieds nus d’une dame qui berce une épée en larmes.

Le garçon eut une secousse. Il crut tomber et ses bras battirent l’air. Tout était obscur ; il ignorait où et quand il se trouvait. Parfois, il avait besoin d’une minute entière pour être bien sûr. Il se palpa le visage, le sentit imberbe, regarda le ciel nocturne au-dessus de lui : à l’emplacement de certaines étoiles, il détermina à peu près l’époque, ainsi que le lieu. Sa naissance était récente, son nom inconnu de la plupart, même si sa légende commençait de se répandre. Quant à l’endroit, il s’agissait du toit d’une église abbatiale, depuis lequel il apercevait les silhouettes des bâtiments qui composaient le domaine.

Plus tôt ce matin-là, le cavalier hâlé avait pénétré dans le cloître, d’où il ressortit avec les deux frères. Le plus grand n’avait pas neuf ans et semblait très calme. Il faisait signe aux moines assemblés pour leur dire au revoir. Non sans mal, il se hissa sur le cheval, ses pieds passés dans les étriers raccourcis.

Le plus petit par contre était encore pleinement un enfant. Il s’accrochait aux robes de bure et éclata en sanglots scandalisés lorsque le nouveau venu le souleva pour le déposer devant son aîné. Alors il s’apaisa sur-le-champ, se mit à caresser la crinière de l’animal. Le signal du départ fut donné. L’adulte marchait en tête, s’efforçant d’entraîner le cheval rétif. Ce dernier hésitait entre le mécontentement à l’égard de l’homme et la satisfaction due à la main sur son cou.

Ils partirent ainsi, sans remarquer le guetteur perché sur les hauteurs. Lui-même s’était laissé à son envie d’en savoir plus. Une part de lui, la part ancienne, se rappelait cette histoire, qui ne lui était en fait qu’un souvenir.

Mais à ce moment-ci il se voulait juvénile, frivole, et il oubliait facilement. Passé, présent, futur se confondaient dans son esprit, si bien que la vision qu’il avait désirée l’avait submergé. Et voilà qu’il s’en extirpait d’un coup, à la nuit tombée, étourdi et tremblant de froid ! Au moins les moines ne l’avaient-ils pas délogé. Tout occupés d’affaires célestes, ils ne levaient guère le nez de leurs livres de prières.

« Merle, mon petit merle, chuchota quelqu’un dans son dos. Nous devons parler. »

La voix était traînante, insinuante. Le garçon la connaissait et la redoutait — comme il la connaissait ! Il lui semblait l’entendre toujours, qui affleurait à ses oreilles et le mettait sur le qui-vive. Cette peur ravivait son goût pour la provocation, car il savait se défendre.

Il se retourna le sourire aux lèvres, se heurta presque à l’importun qui reflua d’une contorsion brusque. Un instant, l’enfant eut la vision d’un épouvantail désarticulé. Mais aussitôt la forme obscure se rajusta, revint tout près de lui. Voûtée au-dessus de sa tête, elle lui présenta sa face crayeuse, dont la bouche édentée s’ouvrait sur un sourire niais. En fait d’yeux, deux trous noirs se dilataient ou se rétractaient. Cette contraction incontrôlée suggérait une joie ou une douleur convulsive. Les bras s’élevaient et retombaient de chaque côté tels des lambeaux secoués par le vent. L’enfant étudia le démon et décela sa fébrilité.

Il ne fut pas dupe : cette apparence illusoire parodiait les moines en girouette au sommet de leur propre maison.

« Je me moque de ce que vous voulez dire, père, dit-il. D’ailleurs, je le sais déjà : le roi de l’Île de Bretagne est mort.

— Le roi ? Duquel parles-tu au juste, petit merle ? Les rois fragiles sur leurs trônes à bascule ne nous intéressent pas. Ils vont et viennent, nous autres n’en avons cure.

— Il en est un pourtant, dont la couronne d’épines pèse sur vos pensées étroites. À son évocation, vous ployez sous le faix et gémissez dans les gouffres.

— Tu en sais quelque chose, petit merle, fit le démon en approchant une manche près du visage de son fils — des filaments noirs s’enroulèrent autour de celui-ci sans le toucher. Je t’ai contemplé souvent, reprit-il, en proie à cette torpeur fiévreuse qui ressemble au sommeil, sans offrir de repos. Alors tu trembles, tu te débats. Tes visions te rendent malheureux.

— De temps en temps, je vois l’espoir.

— Moins souvent que l’horreur. Tu la crains. Pourquoi ? Tu es de mon sang. Ne résiste pas au plaisir des souffrances et de la laideur des hommes. Ce ne sont que des bêtes, et toi leur dompteur. Ne sens-tu pas comme ça brûle dans tes veines, quand ils ouvrent des gueules désespérées, comme ça bout dans tes tempes ? Toi, tu devrais t’amuser de leurs grognements. Qu’ils prient ou qu’ils s’entre-tuent : grognements ! Nous, nous discernons les vérités du monde. Nous nous réjouissons pendant qu’il s’écroule, puis nous jouons parmi les ruines. Crois-moi, l’espoir est un leurre pour les seuls tête-en-l’air. Dis, petit merle, n’aimes-tu pas ton père ? »

Le démon parlait, parlait, de plus en plus doucereux, presque tendre. Son aspect se modifia. Ses traits s’affinèrent, son dos se redressa. Des mains pour de bon émergèrent de son vêtement qui s’éclaircit, devint opalescent. Un homme beau comme la tentation se tint devant l’enfant. Sa longue chevelure brune chutait sur ses épaules larges, encadrait un visage sculpté dans un marbre palpitant où ses yeux étincelaient, sûrs de leur pouvoir. Il tendit la main, caressa lentement une joue qui ne se déroba pas. Sous cette apparence, il avait séduit la mère. Il séduirait le fils.

Celui-ci portait trop de chagrins, trop de réminiscences de temps trop éloignés. Les guerres incessantes le tourmentaient et se poursuivaient dans son cœur. Il refoulait la violence de sa nature au lieu de l’embrasser. Le démon son père le soulagerait de ses vains scrupules. Il s’inclina et le baisa au front.

Immense, le cheval se cabre et rue, ses sabots heurtent les poitrines qui cèdent à grands craquements d’os, les râles se mêlent au hennissement déchirant.

L’enfant poussa un cri terrible. Là où les lèvres s’étaient posées, un trou lui perçait le front. S’en échappèrent des fumerolles de souvenirs que le démon aspira avec délice. Car tel était l’objet de son désir : la connaissance de l’avenir que possédait son rejeton, incapable encore d’en saisir la portée. Cela ne dura pas. Tout à sa voracité, son emprise se relâcha. L’enfant passa les doigts sur la fissure et la referma en criant :

« Esquibedes ! Par notre sang je te conjure ! Et par le nouveau-né allaité au sein meurtri de la mère, par le bourgeon flétri sur la terre asséchée, par le poison mélangé à la sève au creux du tronc fendu, je te conjure ! »

Le nom manié contre lui heurta le démon, le repoussa vers l’arête du toit. Sa physionomie s’altéra, prit des allures bestiales. Son nez s’allongea, les narines gonflèrent terriblement. L’enfant recommença sa litanie d’une voix plus calme.

« Et par le lièvre accouru au chant du gerfaut, par le soleil empêtré dans la rosée hivernale. Esquibedes, je te conjure. »

La métamorphose se poursuivit. Les membres se multiplièrent, s’étendirent en pattes luisantes et en queue hirsute. Une figure chevaline s’ébroua, cornue, dépourvue d’yeux. Le torse puissant restait visible, mais noirci de poils, émergeant d’un corps grotesque de cheval.

« Je suis Merlin. Par le nom que me donna ma mère, je te conjure. »

Alors le centaure infernal déploya deux ailes démesurées, aux innombrables plumes sanglantes. Celles-ci se détachaient en foule et se désagrégeaient avant d’atteindre le sol. Le démon se cabra une dernière fois, puis ses huit sabots d’airain le projetèrent dans le ciel.

Aveugle, il chargea à travers les airs, guidé par son instinct et par les visions extorquées. Il savait qu’un espoir timide brillerait à l’est. Cela blessait déjà le fond de sa mémoire. Il survolerait la moitié d’un continent afin de l’éteindre.

Un merle blanc s’élança à sa suite. Si léger, si fluet, l’oiseau filait pourtant sans contrainte. Puisqu’il le fallait, le fils traquerait le père d’un bout à l’autre du monde. Son cœur battait follement, enivré par la liberté du vol.

La foudre d’un coup met la nuit en pièces, elle lâche son fouet à multiples lanières sur les toits gémissants de l’abbaye à bout de forces, qui lâche sa croix ; des mots d’effroi brûlent les lèvres, le feu emporte au ciel des relents de bois, d’anges et d’encens.

*

Au port de Winceleseia, les voiles blanches des vaisseaux balançaient et lançaient leur gémissement aux mouettes. Adossés contre des caisses, leurs têtes collées l’une à l’autre, les deux garçons dormaient à l’ombre du cheval. Abenamar finissait de payer leurs frais d’embarquement — la bague du roi n’aurait pas impressionné le capitaine grec qui acceptait de les prendre à son bord. Le héraut remercia d’une courte prière la bonté de l’abbé, qui lui avait fait accepter une bourse ventrue au nom de la charité.

Les chrétiens se montraient généreux envers leur église. Il voulut y voir un signe encourageant pour les jours à venir. À la lumière de l’aube, la mer roulait des ors dignes de louanges, comme pour une libation somptueuse. On embarquait des bœufs, des ânes. Un peuple matinal s’affairait sur les quais. De faible importance, le port attirait néanmoins son lot de navires égarés, parce qu’un peu plus à l’est la côte s’enchâssait mal dans un écrin de récifs. Bien des semaines après une tempête, Winceleseia accueillait encore des rescapés aux lèvres fendues de sel.

Ils étaient soignés, nourris, puis remboursaient la dette ainsi contractée en travaillant comme débardeurs, dans l’espoir qu’un capitaine en manque de marins choisisse de les engager. Les jeunes fils de Constant aussi étaient des rescapés, mais de quelle catastrophe ? Abenamar songea à leurs âmes. Puisqu’ils se rendraient en Grèce et de là à Saras, but ultime de leur voyage où ne les attendait aucune famille, il prendrait sur lui de les préparer aux mœurs chrétiennes du pays. Il ne les obligerait à rien, non ; la douceur avait ses voies…

« Messire, si vous avez un siècle devant vous, je vous dirai l’avenir. »

Un enfant aux cheveux sales, aux yeux rieurs, sautillait auprès de lui en tendant ses mains jointes. Il avait la gouaille du vagabond chevillée au corps, à entendre son boniment qu’il répétait avec des variations grandiloquentes — mille ans pour le futur, mille vies ! —, mais ses pieds nus et sa frimousse amaigrie émurent Abenamar.

« Je suis navré, petit, dit-il, je n’ai pas assez de temps devant moi, je pars dans une heure.

— Une heure vaut une piécette, tout au plus ! Au lieu de l’avenir, je parlerai du temps qu’il fait.

— Cela, je peux me le permettre. Tiens, voici ta pièce… mais baisse la voix. J’ai des garçons qui dorment, précisa-t-il en indiquant les dormeurs.

— Si les plaintes des mouettes et des débardeurs ne les dérangent pas, je leur prédis un flot de réveils bienheureux !

— Sois calme tout de même. Je te donnerai une autre pièce.

— Merci, Dieu vous le rende ! fit le mendiant à voix basse.

— Es-tu chrétien ? s’étonna le héraut.

— Je suis un peu de ci, un peu de ça… S’il m’arrive de prier, je me bouche les oreilles, pour ne pas savoir qui répond ! Ainsi, je ne vexe personne !

— Ta précaution ne me plaît guère, rétorqua Abenamar, froissé.

— Pardon, maître bienfaiteur, s’excusa l’autre aussitôt. Je voulais vous distraire à hauteur de vos dons… Dites voir, ces garçons sont-ils les vôtres ? Partent-ils avec vous ?

— Ils partent avec moi, en effet, concéda l’homme, rendu méfiant. Pourquoi le demandes-tu ?

— Eh ! C’est que, maître bienfaiteur, là où il y a de la place pour deux… Je pourrais bien apprendre une chose ou l’autre à vos petits pages, et vous verriez que je prends moitié moins de place !

— Ils ne sont pas mes pages… Comment t’appelles-tu ?

— Ulfin, sans feu ni lieu, à votre service !

— Ulfin le finaud… »

Il hésita. D’une part, il compatissait à la vie hasardeuse du jeune mendiant, sans doute moins innocent qu’il ne s’en donnait l’air, en cela d’autant plus digne d’aide. Laissez venir à moi les petits enfants, avait dit le Seigneur, et c’était en partie pour cette raison que le héraut avait obéi à son roi. Il répugnait d’autre part à mêler aux fils de Constant ce fils de rien, dont les manières impertinentes risquaient de les avilir. À cela, il pourrait opposer une sévérité plus grande, l’exemplarité… Surtout, se reprit-il, ce chenapan était un inconnu.

Combien d’orphelins la guerre contre les Saisnes jetait-elle sur les routes, qu’aucun navire n’emporterait vers la sûreté d’une terre chrétienne ? Non, non, il avait une mission, la dernière, qui ne souffrait pas d’élan superflu de générosité. Il recommanderait à Ulfin de se rendre à l’abbaye d’Elling, où les frères prendraient soin de lui si le garçon déclarait venir de sa part, et s’il savait tenir sa langue.

« Accordez-moi quelques années, maître, et je vous raconterai ma vie », interrompit l’enfant d’un ton résolument humble, qui soudain paraissait sincère.

Les jeux du donnant-donnant étaient délaissés, comprit Abenamar, parce que la demande du mendiant était en fait la promesse d’un don de sa part, le seul qu’il pût faire sans affectation.

« Commence donc à raconter, se décida le héraut tout aussi brusquement. En échange de mes oreilles grandes ouvertes, tu me diras un jour la bonne aventure.

— Oh, pour ce qui est de l’avenir, je répondrai à une question seulement, modéra Ulfin, retrouvant des habitudes de négociateur. Ma vie ne vaut pas plus !

— Soit ! Il ne sera pas dit que j’ai mis en gage les temps qui viennent. »

Un pacte fut scellé.

J'ai pour habitude d'acheter les livres quand je "tombe" dessus, donc je ne commande pas, je laisse faire le hasard, mais celui-ci est définitivement sur ma liste ! Merci pour l'extrait !